為何 YouTube 將是佔領人們最多時間的平台?

為何 YouTube 將是佔領人們最多時間的平台?身為一個 YouTube 的中度使用者,這個主題想寫很久了,為何我很看好 YouTube 這個平台、它又有什麼獨到之處呢?為何 Facebook 無法創造同樣的觀看體驗?請看這篇文章分解。

身為一個 YouTube 的中度使用者,這個主題想寫很久了,為何我很看好 YouTube 這個平台、它又有什麼獨到之處呢?為何 Facebook 無法創造同樣的觀看體驗?請看這篇文章分解。

全球 YouTube 使用量

「YouTube 表示,其全球使用者每天在 YouTube 上觀看影片的時間,已經超過 10 億小時。」

根據 BroadbandSearch 的資料,YouTube 的平均日使用時間為 40 分鐘,略低於 Facebook 的 58 分鐘、Instagram 的 53 分鐘、Snapchat 的 49.5 分鐘。(FACEBOOK 集團果然也是佔領群眾時間的好手。)

但是,我認為 YouTube 的每日使用時間會持續高攀,並侵蝕其他平台的使用時間——YouTube 將是佔領人們最多時間的平台。

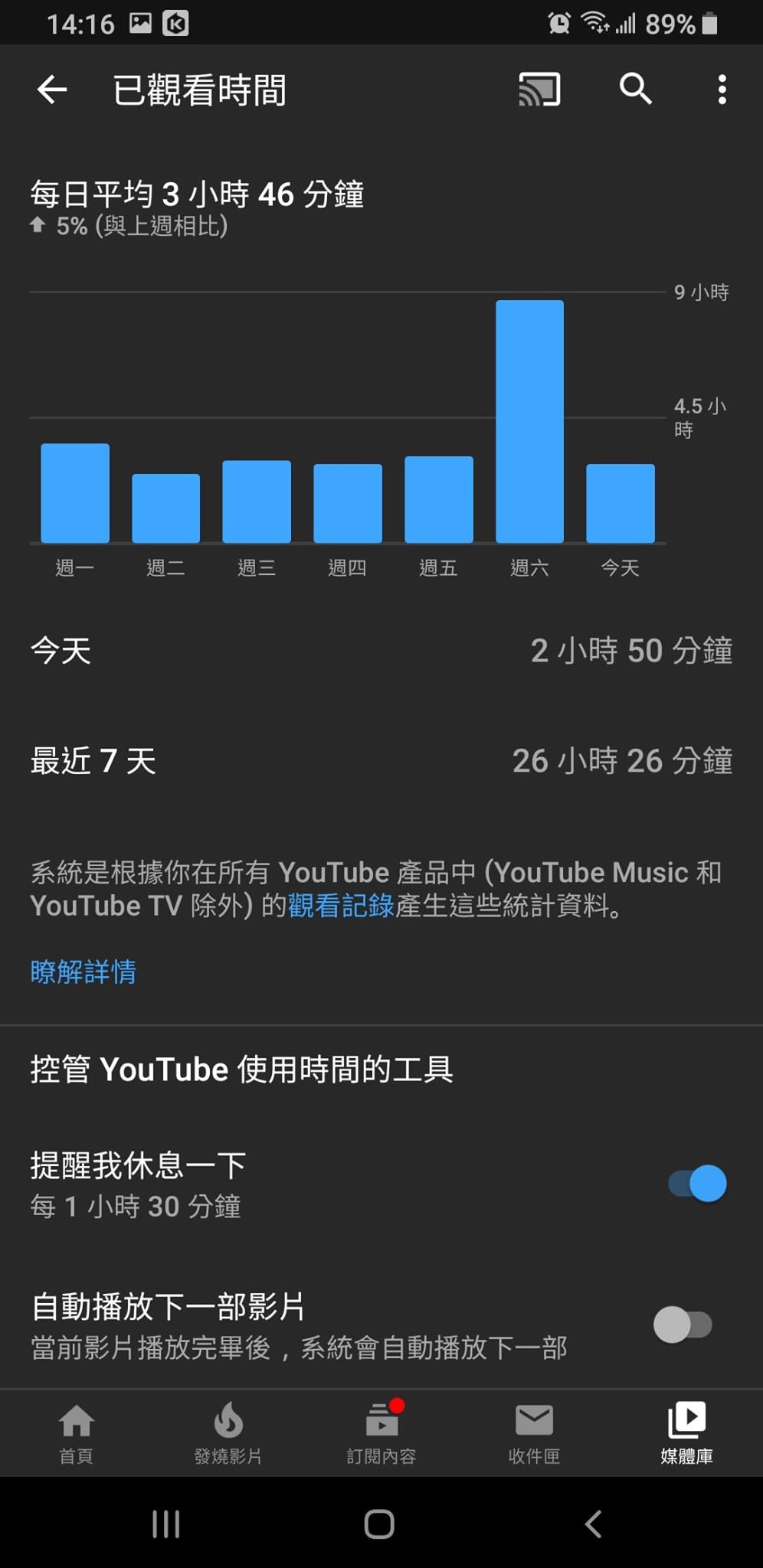

我 YouTube 每日平均使用時間:3.76 hr

而根據我的 YouTube App 資料,我每天 YouTube 的使用時間為 3 小時 46 分左右,使用情境大概為:少數通勤、在家工作的配樂、做機械式雜事的時候。

我不會說這個數據超級多,但應該能稱上個中度使用者吧?

接下來我就想討論,為何 YouTube 能佔領我這麼多時間的因素,以及推導到為何我認為 YouTube 將會是佔領未來五年人們最多心智、時間的平台。

如果你想看這個數據,可以去這裡找到資訊。

YouTube 佔領你我時間的秘密

首先,我們需要了解 YouTube 的方針跟 Google Search 很不相同,Google Search 的目標是「讓使用者盡快找到解答」,而 YouTube 重要目標,是使用者的觀看時間。

這段故事在《OKR 做最重要的事》中有個例子。

如果以「怎麼打領帶」這個目標,Google Search 希望提供讀者 2 分鐘、甚至 30 秒就能獲得答案,這點你也能從 Google Search 的「精選摘要(featured snippet)」看到端睨,越快獲得答案就越好;而 YouTube 則會希望它能提供給你有趣的打領帶影片,讓你看久一點、甚至多看幾則相關影片,兩者相當不同。

我認為 YouTube 之所以能佔領人們這麼多時間的原因,主要有幾點:第一個是影音這個媒介本身的體質,第二是「主題 x 頻道」編織成的稠密網路。

我們一項一項說。

一、影音本身就是能佔領更多時間的媒介

在網路上的創作形式,大致分成:文章(文字)、圖片、Podcast(聲音)、影音(影片)。

在這幾個當中,影片本身就是會讓使用者花費較多時間的媒介,好比說,一個圖文插畫家的作品,你看完就是花費 30 秒;而一篇好文章,充其量就是 3 分鐘。

那麼一個 YouTube 影片呢?觀看 7 分鐘、10 分鐘、15 分鐘,都不是太大的問題。

當然,你會說影片本身也是製作成本及時間最高的一種,這也沒錯,不過其實製作成本跟時間都是可以控制的(像是直播精華等,就是低成本、又能帶來許多觀看時間的一種影片類型),早期 YouTuber 的製作成本跟時間都是相對低的,不過最近則有越來越高的趨勢。

相反的,你做為一個圖文插畫家、一個攝影師、一個文章作者,你花費更多心力製作你的作品後,能佔領聽眾多少的時間呢?或許差異就不大了。而我身為一個寫作者,相較於讀者花了多少時間看我的文章,我可能會更在意讀者願不願意分享、滿意度如何。

但對於 YouTube 這樣的平台來說就不是這麼回事了,能佔領越多使用者的時間及注意力,商業價值就越高、也有更多可以商業變現的籌碼。

眾多 YouTuber 自然也深諳此道,因為觀眾看得越久、越多,他們能拿到更多的廣告收益,因此他們也會在觀眾能接受的前提下,增加片長、增加片量,為的就是獲得更多的觀看時間。

以傳遞資訊來說,文字的資訊承載量高,能更有效地傳遞資訊;相對的,影片並不是特別有效的一種媒介,但作為娛樂可就剛好相反,影片的娛樂性往往高於圖文,導致影片可以消費我們大把的時間。

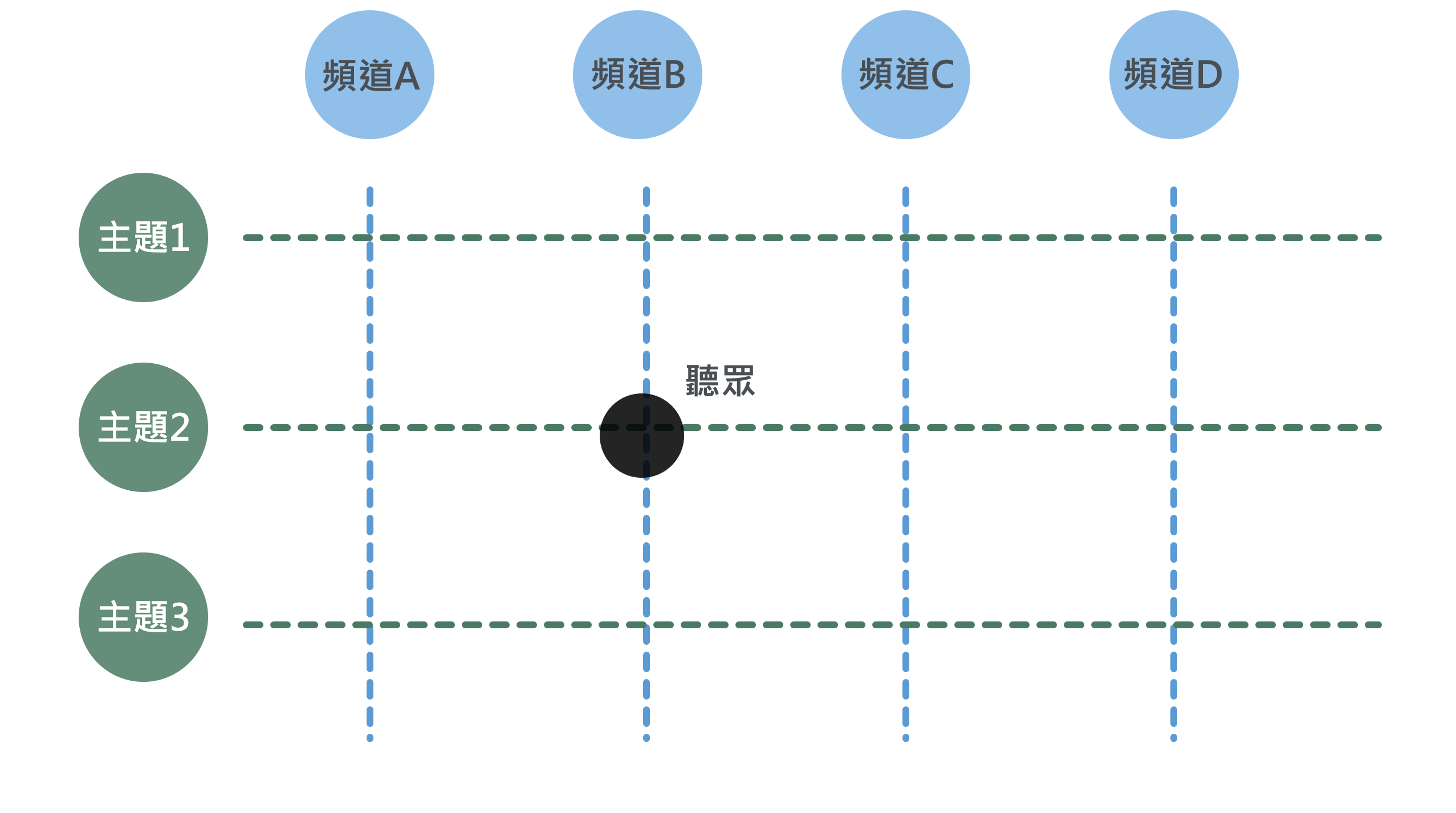

二、主題x頻道,編織成稠密的注意力網路

我想許多人使用 YouTube 都有這樣的經驗:一開始你因為一個主題,因此認識一個 YouTuber,然後這個 YouTuber 就此走入你的生活中了。

而一個 YouTuber 為了開拓群眾、或是時事所需,他也會介紹不只一個主題,之後你常常就因此認識更多的主題了。

再認識一個新主題後,你很有可能就會認識講述這個相關主題的 YouTuber 們了。

如此一來,就能建起一個主題跟頻道圖書館,任君取用。

拿我個人為例:

一開始我因為 A jie(一個 ACG 評論的 YouTuber),所以開始看 JOJO 這部漫畫(主題)。

而開始看 JOJO 後,我自然希望看到更多關於 JOJO 的討論,因此我就連帶認識了幾個討論 JOJO 的 ACG YouTuber:井川一、路藍君、Shinn。

之後,我又會因這三位 YouTuber 關注的其他領域(畢竟人家不會只點評 JOJO),繼而認識更多的 YouTuber,網路就這樣展開了。

又或者,

我之前因為忽然迷上海森堡的影片,就沒天沒夜的把他的影片都看玩了(我自己稱這種現象叫做”on board”),其中因為華城懸案,認識了 Hi a day、X 檔案。

而 Hi a day 又有更多懸案讓我去看…,你說這樣時間還能不多嗎。(我目前訂閱了500 多個頻道)

至於像是老高、志祺七七這樣的 YouTuber,我認為是 YouTube 最喜歡的創作者類型了,因為他們的多主題性,可以很好的串連各主題及創作者之間的網路,對整個平台的生態很有幫助。

以老高來說,我覺得他的主題外圍紅利就已經養起好幾個 YouTuber 了;許多老高拍過的主題,也有不少YouTuber 拍片,下面就會有很多人留言說:我是因為老高才來看的。

只有一個主題有超過三個頻道討論,幾乎都會有這種網路效應;此外 YouTuber 們超愛 feat 來 feat 去打團架,對於整個網路的活化也很有幫助。

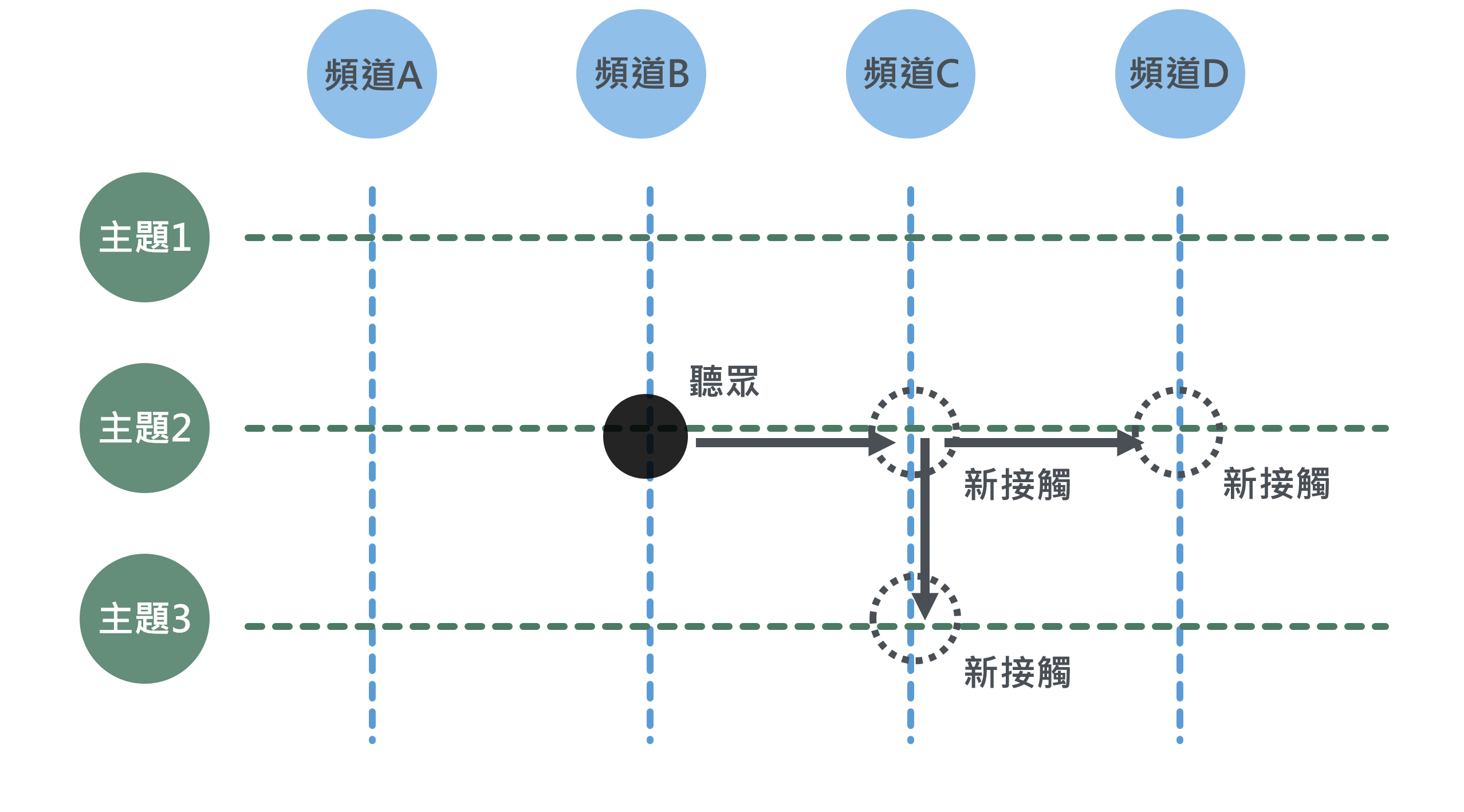

這名聽眾本來是為了在 B 頻道看主題 2,後來可能因為主題 2,進而認識了 C、D 頻道;又因 C 頻道認識了主題 3,展開了自己的 YouTube 網路。

演算法帶領你建立起自己的圖書館

實際上,這一切我是相當被動的接受,幾乎無還手之力,因為這些內容演算法都會主動餵給你,而這些內容又通常是你有興趣的。

當你最近訂閱了一個新的 YouTuber,系統自然就會推薦他的相關影片給你;當你最近開始接觸一個新的主題,YouTube 就會很猴急地把相關頻道的影片都推給你看。

像是因為 KOBE 事件,我最近訂閱清單又多了幾個講籃球文化的頻道。

就這樣一個接著一個,每個觀眾的「館藏」都會越來越豐富,容納越來多主題,自然也會花費越多時間在這個平台上。

為什麼 Facebook 做不到?YouTube 環境的特殊之處

至於有人會問說,為什麼 Facebook 做不到這件事呢?他上面也同樣有影片,為何做不到這樣的事情呢?

事實上,FACEBOOK 集團對於影片也是很有野心的,不管是 Facebook Watch、IG TV,都能看出對影音市場的重視,但顯然的,目前都成效尚不明顯,IG TV 甚至直接從 App 上面消失了。

我的看法是,Facebook 因為瀑布流的前提之下,頻道推薦、主題推薦能力,都沒有辦法很到位,外加上訊息媒介複雜(圖片、影片、文字),使用行為多元(可以當觀眾、也可以自產內容),導致這個網路無法順利織成。

我們來簡單比較一下 Facebook 跟 YouTube 的組成差異。

YouTube 組成:首頁(推薦匯集地)+每一則影片+頻道版面+推薦影片所構成。在 YouTube 中,頻道的地位很重要、主題也很重要,YouTube 會根據這兩者推薦影片給你。

同時 YouTube 的使用也比較被動,我們就是持續的觀看,最多留言、分享、按讚,不太會有其他的行為。使用 YouTube 的感覺,像是一間為了你量身打造的娛樂間,你想看的人、事、物,都會盡可能出現在你眼前(除了廣告之外)。

而 Facebook 的 News feed 則主要是「瀑布流」方式組成(所有東西都在這裡)。 我覺得 Facebook 的演算法就稍微混亂一點了,有時候我也不知道他為何要推薦這樣的內容給我,同時使用者自己也是內容產製者。

使用 Facebook 的感覺,比較像是在湍急的河流中,找到其中你有興趣的零星漂流木,然後再找下一個漂流木。

未來式:製作門檻降低及娛樂習慣轉移

上面提到的是 YouTube 現在體質好的部分,而未來還有兩個原因,讓我覺得這個勢頭會繼續成長。

一、製作影片門檻降低

這一點可以看看詹太太的好文《Apple:下一個娛樂內容大帝國、與傳產影視產業的再衝擊》能窺見一些端睨。iPhone 11 Pro 如果單純以消費者來說,或許是太貴了;但如果是以內容製作者來說,這樣的生財工具可以用划算來形容——只需要一個 3 萬左右的器材,將能涵蓋大部分的內容拍攝所需,尤其對 YouTube 這樣的生態來說,更是十分有利。

所以接下來拍攝 4k 影片、高畫質內容的門檻會越來越低,同時市場上也會有更多的服務、課程來協助創作者(像是志祺跟阿滴的 hahow 課程),創作者的門檻已經在逐漸降低。(但爆紅的門檻會是提高的)

二、娛樂習慣轉移

現在不只年輕人看 YouTube,連中老年人也會開始看 YouTube 了。我們同時發現更多成熟的電視節目,將其內容搬移至 YouTube 上,在觀看次數上也相當驚人。

如果你看看 YouTube 的發燒影片排行(雖然這個機制大家都有點疑義),就會發現其實許多內容是從以往電視年代轉移過來的。電視越來越難看,而 YouTube 不僅越來越好看、選擇更多、使用者的主動權也更高。

當這個習慣更加穩定,YouTube 的觀看時間必然會更加提升。

而在 2/4 號,Google 也首次揭露了 YouTube 的財報:「在 2019 年內,YouTube 的廣告營收達到了 151.5 億美元,對比 2017 年時漲幅高達 86%。」成長相當驚人。

總結

總結來說,我很看好 YouTube 的未來,它勢必會成為佔領人們最多時間跟注意力的平台的前兩名。(我很想說第一名)

YouTube 本身有很好的基礎環境,包含:影片本身媒介特性、頻道與主題的相互加乘、單純的娛樂環境;外加上環境的改變(製作影片門檻降低、娛樂習慣轉移),基於這些理由我認為 YouTube 在這幾年內還會有更多的觀看時數,還有對品牌方更高的商業價值。

而接下來 YouTube 也會強化社群功能,對於一個在社群每每失敗的 Google 來說會有什麼動作,就讓我們繼續觀察下去吧。

補充:YouTuber 是個好職業嗎?

說到這裡,或許有人會問我說:那 YouTuber 是個好職業嗎?

我畢竟不是 YouTuber,我想我沒資格回答這個問題,但我想說的是,平台的崛起與成熟,底下的創作者、使用者未必會獲得等量的好處。

人家有肉可以吃,也不代表會給你湯啊,還是要仔細思考個體在環境中扮演的角色,再做行動。

(個人碎念)

在 9℃ 這個冷到連打字手都會痛的晚上,感覺非常適合自虐來寫一篇文章,然後我就寫了。

後來我大概打四百字就要用吹風機吹一下手,真的好冷。