網紅行銷介紹:KOL 是什麼?如何利用網紅搭建行銷漏斗

以下我會詳細說明 KOL 行銷、網紅行銷的做法,幫助你踏入網紅行銷的世界。

網紅行銷、KOL 行銷已經是行銷規劃必選項。

人們的注意力大量轉向能提供吸睛內容的「內容創作者」、「KOL」、「網紅」身上,大眾消費者信任 KOL、也關注 KOL。

KOL 們掌握了行銷漏斗中曝光、流量、好感度等等指標,這也是為何 KOL 對於搭建一個好的行銷漏斗非常重要。

可以說,目前想要獲得市場增量的品牌,幾乎都需要透過 KOL 的輔助,才能放大聲量。

以下我會詳細說明 KOL 行銷、網紅行銷的做法,幫助你踏入網紅行銷的世界。

KOL 是什麼?

KOL 是 Key Opinion Leader 的縮寫,翻譯為「關鍵意見領袖」。

KOL 指的是在某一專業領域中深具權威、擁有豐富經驗與可信度的人,KOL 的觀點能夠影響社群的決策與態度。

無論是醫界的權威醫師、科技界的開源專家,或時尚圈的設計師,只要其專業聲望能引導他人行動,都屬於 KOL 的範疇。

不過在台灣行銷的語境裡面,幾乎把「網紅行銷」(Influencer Marketing)、「KOL 行銷」當成同一件事,沒有做非常細分的差異。

KOL 的起源

KOL 概念可追溯至 1940 年代美國傳播學者 Paul Lazarsfeld 的「兩級傳播理論」。

Paul Lazarsfeld 發現多數人並非直接受報紙或廣播影響,而是先聽取「少數受信任的專家與鄰里領袖」的意見後才做出決定。

這種由 「媒體 → 意見領袖 → 大眾」 的 Two-Step Flow(兩級傳播) 途徑,挑戰了早期「魔彈理論」(媒體單向灌輸的假設),奠定了日後 KOL 研究的基礎。

而當前品牌合作的 Key Opinion Leader(KOL),就是兩級傳播理論在商業場景的具體化:

- 媒介篩選器:KOL 消化龐雜資訊後,用專業語言重新包裝,降低受眾理解門檻。

- 信任中介:粉絲對 KOL 的長期認同,使他們成為比官方宣傳更可信的「聲譽背書」。

- 轉化催化劑:最新行銷實務顯示,將兩級傳播融入「先教育、後銷售」漏斗,比一次性廣告能產生更高 ROI。

KOL 與網紅(Influencer)的主要差異

成名途徑:多數網紅(Influencer)依靠社群平台創作而成名;KOL 則往往先在專業領域建立實際成就,再延伸到社群影響力。

收入結構:Influencer 以商業合作為主要收入來源;KOL 的本業收入通常來自研究、臨床、設計、工程等專業職務,商業代言只是附加價值。

可信度:KOL 因專業背書而享有更高信任門檻,他的推薦被視為客觀且價值導向,因為大家信任專家。

簡單來說,KOL 更接近特定領域的公認專家。

網紅行銷是什麼?

利用網紅來推廣品牌,就是網紅行銷。

網紅行銷是一種社群媒體行銷策略:品牌與擁有特定受眾影響力的創作者合作,由對方透過貼文、短片、直播等形式推薦產品或服務,藉此影響粉絲的購買決策。

網紅行銷的核心在於「信任 + 社會證據」,受眾相信創作者的專業或品味,品牌就能借力快速建立口碑並帶動轉換。也就是把「對網紅的喜愛」,轉移到品牌身上。

為何網紅行銷特別有效?

- 信任感:PwC 亞太調查顯示,41% 的台灣消費者在購買時明確受到網紅或名人推薦影響,凸顯「類朋友」信任效應。

- 精準受眾:創作者的受眾輪廓(興趣、年齡、地域)公開透明,能精準覆蓋利基市場;也就是利用網紅原本的受眾,直接拿來使用。

- 社會證據:看到熟悉的 KOL 使用某產品,能降低消費者決策風險,提升點擊與轉換率。

- 內容彈性:圖文、Reels、TikTok、直播帶貨都可一次佈局,多平台觸達;網紅行銷的費用,可以轉換為素材費用。

KOL 行銷、網紅行銷的相關數據

- Data Reportal 統計顯示,2024 年台灣企業在網紅/KOL 廣告上的投入已達 56.8 億新台幣,年增 12.9 %。

- PwC《消費者之聲》調查指出,41 % 的台灣受訪者在購買決策時明確受 KOL/名人推薦左右。

- 安永 2024 年報告則發現,61 % 的本地消費者曾因網紅推廣而實際下單,顯示 KOL 行銷可以達到轉換跟購買目標。

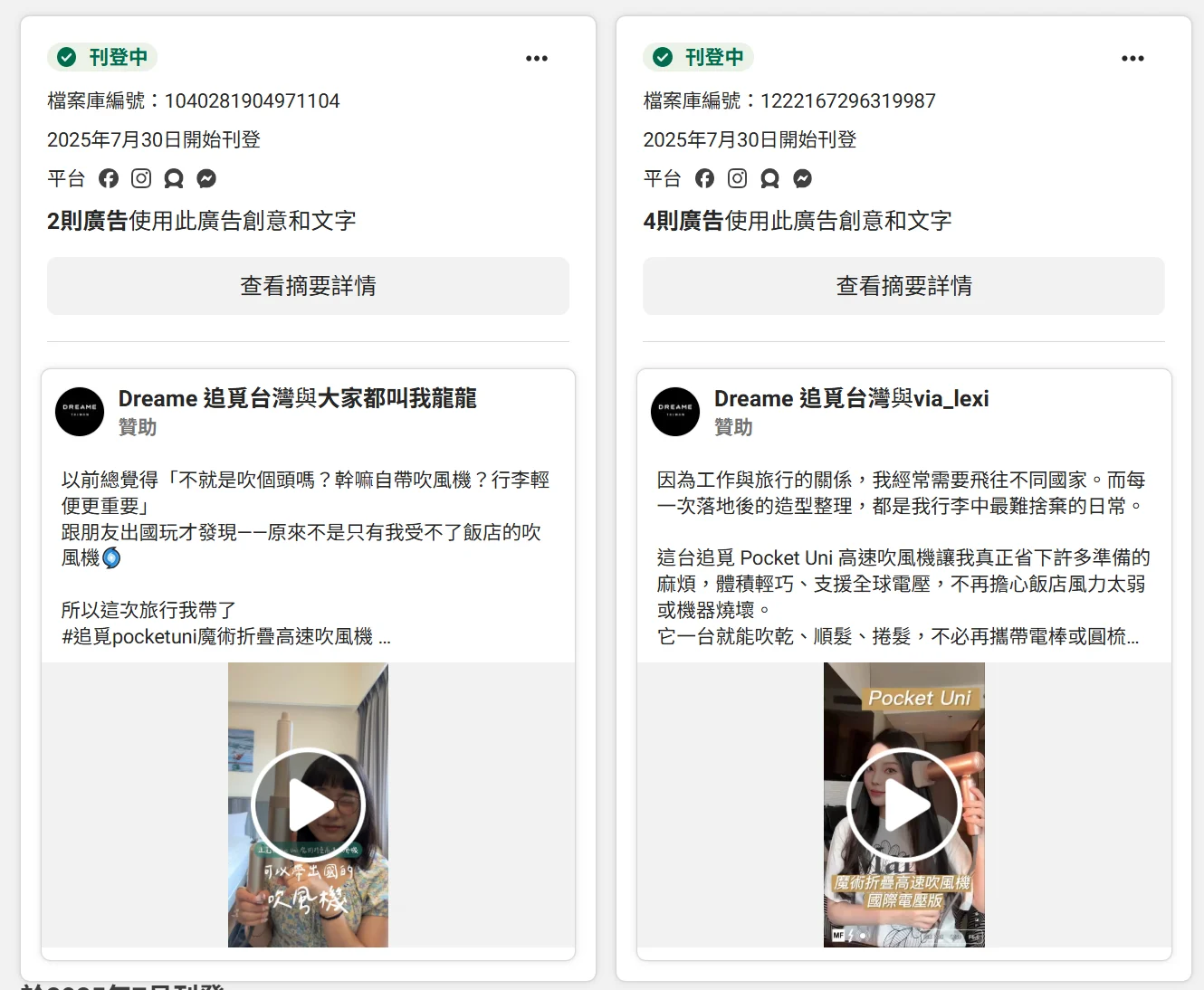

想要快速造勢,發大量的網紅是代表性做法

下面圖片是「鎂日補給」在 2022 年的 campaign,可以看到鋪天蓋地網紅、微網紅,透過這些布局來包圍消費者。

當這個量超過一定閾值,就會感覺到四周的人都在推薦、都在種草,且產生重覆曝光效應,大幅影響消費者的購買決策。

KOL 與投放 KOL 廣告配比參考

為什麼要額外花錢投放 KOL 的內容?因為付費投放,能把已被觀眾驗證的 KOL 內容突破演算法侷限、透過廣告後台精準鎖定更多潛在買家,並在實務上帶來明顯可量化的績效。

TikTok Spark Ads 的互動率高出一般投放 142%、轉換率提升 43%,而跨平台的創作者 whitelisting 平均可把 ROAS 拉高 1.5–2 倍,遠勝單純依賴自然觸及。

如果 KOL 內容費用花了 10 萬,建議至少花 2-4 倍的廣告費用進行投放,可以最化專案效果;這部分也能動態觀察投放效果,效果好可以再進行動態調整。

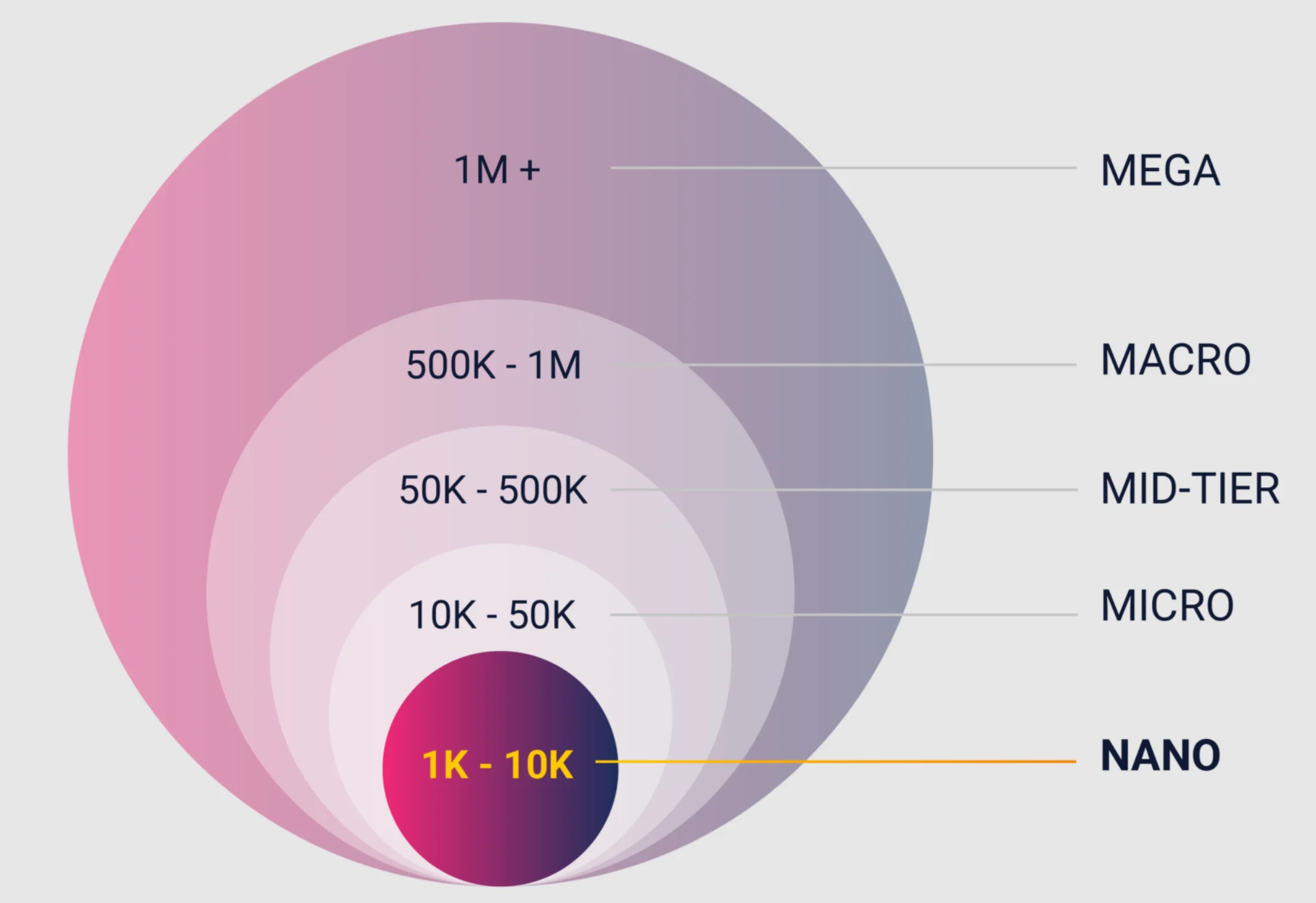

KOL 及網紅的分層:不同 KOL 的等級分類

奈米網紅 (Nano Influencer,1 千–1 萬追蹤)

起步小、黏著度高,粉絲多是親友或同好,互動率往往較高(但量小),適合做「真實體驗」與口碑發酵。

微網紅 (Micro Influencer,1 萬–5 萬追蹤)

兼具一定規模與社群親和力,互動率仍可維持在 1% 附近。Influencer Marketing Hub 2025 趨勢報告指出,全球 43 %的品牌將預算集中在奈米與微型兩級,台灣亦出現同樣走向——因為每元成本帶來的點擊與互動最划算。

小型網紅 (Mid-tier Influencer,5 萬–50 萬追蹤)

已有跨圈層的能見度,可迅速放大觸及;不過相較前兩級,互動率會下滑到 1–2 % 左右。品牌通常在產品上市初期用來「衝聲量」,再搭配奈米、微型做口碑深耕。

中型網紅 (Macro Influencer,50 萬–100 萬追蹤)

屬於平台內的中流砥柱,受眾橫跨多元族群,品牌可快速提高知名度與媒體曝光;但費用相對高,且互動率常落在 0.8–1 %。對精準導購的 ROI 要求者,需慎估成本效益。

超級網紅/明星級 (Mega Influencer,100 萬以上追蹤)

通常是全民級藝人或跨平台名人,主打「一次把品牌推到最大舞台」。HubSpot 2025 調查顯示,只有 20 %的行銷人仍把預算投向這一級,因為互動率最低、CPM 最高,適合做形象或公關導向活動。

KOL、KOC、KOS 比較

KOL、KOC、KOS 是近期常見的詞彙,以下進行一個簡單的比較。

KOL(Key Opinion Leader)

具備學術或產業背書的權威人士,先靠專業影響力成名,再將聲量外溢到社群;粉絲量可達十萬至數百萬,適合放大品牌聲量或替複雜議題背書。

KOC(Key Opinion Consumer)

本身就是產品使用者,以「鄰居/朋友」視角分享真實體驗,粉絲多落在數千到一萬區間;其口碑效果源自「素人可信度」,能觸發密集互動與二次分享。

KOS(Key Opinion Sales/Seller/Spreader)

兼具產品專業與銷售話術的影響者,常見於電商直播或線上導購;有人把品牌櫃姐、專業主播或全職直播主都歸為 KOS,目標是把流量直接轉為訂單。

行銷任務

- KOL:快速打響知名度、建立專業形象

- KOC:累積真實口碑、提升互動率

- KOS:縮短購買決策、提升轉單率

合作成本與 KPI

- KOL:高出價,觀察 CPM、曝光量

- KOC:以贈品或小額費用為主,看參與度與分享數

- KOS:多採分潤或銷售抽成,重視即時 ROI

指標分層追蹤

- Awareness:曝光、媒體引用次數 → KOL

- Engagement:留言質量、二次分享 → KOC

- Conversion:即時 GMV(商品交易總額)、退貨率 → KOS

新手開始網紅行銷、KOL 行銷的七步驟

步驟 1:先設定商業目標與 KPI

「找網紅」不是單純買貼文、買影片。行銷人員需要先回答兩個問題:

- 我要解決哪個漏斗環節?(品牌認知、潛在名單、還是直接銷售)

- 能量化的成功條件是什麼?

步驟 2:描繪受眾、再決定平台

使用社群聆聽(social listening)或 CRM 資料描出核心客群的年齡、地理、興趣與購物習慣,分析你的目標消費者在哪些平台上。

如果你的 TA 用臉書的人多,那應該要找臉書的網紅;如果你的 TA 在 IG,那你應該要發 IG 的網紅。

步驟 3:挑選網紅及分析數據

這裡就要開始挑網紅了。

- 先鎖定創作者層級:根據預算,你可以選擇你要的網紅等級;預算少就建議選 KOC、微網紅就好。

- 利用網紅分析工具跑名單:透過 Kolr(KOL Radar)、網紅配方、圈圈科技、AD POST 等網紅平台,以語言(繁中)、地域(>70% TW 粉絲)、主題標籤(領域),快速搜集候選名單。

- 三項關鍵數據快篩:互動率、受眾重疊度、假粉率,協助評估網紅是否適合。

- 手動檢查 90 天內容並確認合規:檢查是否涉及敏感主題、仇恨言論、競品合作,避免找到有爭議的網紅。

步驟 4:網紅邀約

選了心儀網紅也別高興太早,接下來要做網紅邀約,網紅不見得有空、可能預算不適合、可能產品不喜歡,所以網紅名單要抓多一點。

第一次洽詢需討論

- 精準主旨:品牌名稱+產品名稱+合作邀約

- 3–4 句品牌定位與產品賣點簡介(附官網或 PDF 連結)

- 商業目標(打造知名度、導流電商、App 下載等)

- 內容形式與平台要求(貼文/短片數量、必用標籤;同步說明打算使用 Meta Partnership Ads)

- 初步檔期與上線時間(方便創作者評估行程)

- 詢問合作意願並請對方提供媒體包/報價單

- 專案窗口聯絡方式與回覆截止日期

確認意願後再深入討論

- 詳細專案時程:提案、審稿、拍攝、上線各階段 Deadline

- 酬勞模式與確切預算(固定費、分潤比例、點擊或成交獎金)

- Meta Partnership Ads 具體設定(授權層級、投放週期、廣告預算)

- 素材授權範圍與期限(官網、廣告、實體通路、二次投放)

- 追蹤與數據回傳方式(UTM、折扣碼、貼文 Insights、Ads Manager 報表)

- 競業排他或冷卻條款

- 法規揭露義務細節(#ad 標籤位置、審稿流程、合規稽核)

為什麼會有網紅媒合公司,因為這個階段的工作非常繁瑣,都是非標準化的工作,需要花大量的人力跟時間來對接。

過程中也可以嘗試去洽談不同的方案組合,像是可能這個網紅有部落格,能不能用比較便宜的價格多一個部落格貼文(對於 SEO 有幫助);或是對方是多平台,有沒有機會談一個更划算的組合包。

步驟 5:網紅簽約

如果上個階段都洽談順利,下個階段就是簽約了,以及提供一些簽約的建議項目參考。

- 合約雙方基本資料(品牌法人名稱、統一編號或統一信用代碼、影響者真實姓名/公司抬頭、聯絡方式)

- 合作目標與 KPI(曝光、點擊、觀看數、下載、轉換等可量化指標)

- 交付內容與數量:貼文、Reels、短片、直播等具體格式與平台

- 發佈時程、審稿流程與每一里程碑 Deadline

- 報酬與付款條款:固定費、分潤/抽成、產品置換,支付時間點與方式

- Meta Partnership Ads(KOL 牽手廣告)授權層級、投放週期、預算與版位

- 內容著作權、肖像權與二次使用授權(範圍、地域、期限)

- 效果追蹤與數據回傳義務(UTM、專屬折扣碼、貼文 Insights、Ads Manager 報表)

- 法規遵循與揭露義務:#ad 或 Paid Partnership 標籤

- 品牌安全與內容準則(禁止仇恨/違規言論、競品置入、誤導性宣稱)

- 合約期間、延長/終止條件與違約救濟

- 保密條款與個資保護

- 責任、賠償與保險條款(第三方侵權、內容下架風險)

- 爭議解決機制(台灣法律、管轄法院或仲裁機構)

- (選用)競業排他或冷卻期條款(限制期間、競品清單)

提醒:2023 年後公平交易委員會對「薦證(代言)廣告」的處理原則 —— 含有商業利益的貼文必須清楚揭露(常見標籤 #廣告、#合作、Paid Partnership),違規最高可罰 2,500 萬元。

步驟 6:專案執行

簽完約後,下一步就要認真把專案落地。

- 第一階:腳本/大綱 – 創作者提交核心訊息與切角,品牌回覆禁忌詞與必備資訊。

- 第二階:完整草稿 – 創作者依回饋產出成品草稿,品牌審核內容合規、品牌調性與關鍵 CTA。

- 第三階:最終素材 – 確認排版、字幕、標籤與音樂版權後鎖定發佈檔期,並取得 Meta Partnership Ads 授權。

步驟 7:專案結案與再優化

統整網紅專案成效:統整 KOL 的成效,綜合比較各 KOL、網紅的成果。

啟動延伸投放與續約:把成效好的 KOL 延長續約,並把把最佳貼文/Reels 轉成 Meta Partnership Ads 這類白標廣告,放大受眾、增加影響力。

更新版權與授權條款:在續約或二次投放前,明確取得內容使用權與投放期限,避免未授權素材造成法律風險;若採按銷售分潤,也可以同步討論是否要更新佣金結構。

形成結案報告與知識庫:將 KPI 結果、改版前後對照、最佳與最差案例收錄至共享雲端,並標記可複製要素(創作者層級、腳本開頭、折扣碼誘因),作為下一輪測試與優化的基準。

台灣常見的網紅分析平台

Kolr (原 KOL Radar)

iKala 旗下的 AI 網紅資料平台,收錄超過 3 億筆全球創作者與 60 億則即時社群數據,支援 Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、X,提供搜尋、成效預估、跨境媒合到成效追蹤的一站式服務。

Influenxio(圈圈科技)

主打「全台最大網紅搜尋引擎」,可篩選 50 萬+台灣創作者,提供 30 多項受眾與互動指標、AI 自動邀約及專案流程管理,適合中大型品牌規模化操作。

PreFluencer(網紅配方)

專為中小企業設計的平價媒合平台,開放關鍵字、粉絲數、互動率多條件搜尋,2025 年起取消平台手續費,強調「零抽成、低門檻」快速對接。

網址:https://www.prefluencer.com

AD POST

內建 20 萬筆台灣創作者資料庫與模組化專案管理工具,支援 AI 快速媒合、審稿、付款與結案報告,自稱能為品牌省下 70% 業配流程工時。

與網紅的合作模式

1. 互惠/贈品換開箱(Product Seeding & Reviews)

做法:品牌寄出產品,創作者以真實體驗或開箱影片回饋觀眾。

適用情境:新品上市、預算有限或希望快速累積真實口碑時。

案例:DONKI 把日本直送零食打包成「禮物盒」寄給 30+ 微網紅,IG Reel 累積 40 萬次播放

2. 付費貼文/影片(Sponsored Posts & Paid Videos)

做法:一次性付費,讓創作者在特定平台(IG Reels、TikTok、YouTube Shorts 等)發文或拍影片。

適用情境:要打知名度、配合節日檔期衝觸及率時。

案例:Uber Eats 「(應該)都點得到」× 20+ YouTuber

3. 聯盟行銷/分潤(Affiliate & Performance-Based)

做法:創作者透過專屬連結或折扣碼帶貨,品牌按實際銷售額給佣金。

適用情境:電商、DTC 品牌想降低試錯成本,或希望 ROI 完全正面。

4. 影片深度合作(Tutorial/Unboxing/Behind-the-Scenes)

做法:共同策畫教學、開箱或幕後 vlog,內容長度 60 秒~10 分鐘不等。

趨勢:TikTok、YouTube 推「系列內容」鼓勵持續觀看,同一檔期內多支短片比單支長片表現更佳。

5. Whitelisting/創作者授權廣告

做法:品牌獲得創作者帳號廣告權限,直接以對方名義投放 Spark Ads/Partnership Ads。

優勢:廣告看起來像原生內容,平均 RoAS 可提升 1.5–2 倍;同時保留品牌對素材的優化控制權。

6. 聯名商品/共同開發(Co-Creation & Capsule Collection)

做法:讓創作者參與設計推出限量產品或聯名系列,例如服飾、彩妝配色、NFT 等。

亮點:結合「稀缺性+粉絲情感」能瞬間製造話題,Queue-it 2025 報告指出,聯名商品已成零售提升平均訂單價值(AOV)的關鍵手段。

Queue-it

案例:萬萬兩水餃,部分網紅就有自己的獨家口味,只有該網紅能進行團購跟販售。

7. 團購/Group Buying(Collective Deals)

做法:由創作者在限時 24–72 小時內開團,粉絲湊滿人數或銷量門檻即解鎖「團購價」。

適用情境:想快速清庫存或壓低單位成本的 DTC/食品/家居品牌;希望藉由「跟著 KOL 一起買」強化社群黏著、累積第一方名單。

案例:午茶夫人、萬萬兩水餃。

網紅行銷的其他玩法

48 小時內「截胡」爆紅迷因

做法:一旦某人或某句話突然洗版,大膽先簽獨家短期授權,再設計快閃內容或公益捐贈,把熱度拉到品牌身上。

案例:美國 7 歲小男孩 Tariq「Corn Kid」 因一句 “It’s corn!” 暴紅,Green Giant 立即邀他拍節慶菜單、捐蔬菜、登上梅西感恩節遊行,成功把「吃玉米」=Green Giant的心智聯想。

KOL 企劃與品牌深度綁定

做法:讓 KOL 在極短時間完成看似不可能的任務,把過程用 Reels/TikTok 即時更新。

案例:旅遊平台 Priceline 派 NCAA 排球解說員 Victoria Garrick Browne 連趕泰勒絲「Eras Tour」東京場、隔天飛拉斯維加斯看超級盃,沿途開箱航班票價+飯店折扣碼,粉絲邊看劇邊下單行程。

綁定固定的品牌置入廣告

做法:針對 KOL 必定會產出的內容,洽談輕置入的可能性。

像是 NBA 賽季,許多運動 YouTuber、自媒體都必須大量更新內容;此時品牌可以洽談看看廣告版位的置入,畢竟此時的版位不使用,創作者還是得出片,有機會談到比較划算的價格。

以我自己而言,每年我都會出台灣最熱門的年度關鍵字列表,Lihi 短網址就主動跟我洽談合作,每年這個時候 Lihi 就能獲得額外曝光。

此時因為時間通常緊迫,建議使用較為公版的品牌進行置入即可,避免審核耽誤時間。

延伸閱讀:《品牌追熱點的另一種思路:把風都交給 KOL 吧》