SWOT 介紹:SWOT、TOWS 分析是什麼?SWOT 案例分析及使用方法

本文會幫助你掌握 SWOT、進階版的 TOWS 分析,讓你掌握樸素且有效的商業分析工具。

可能從學生時期就有人聽過 SWOT,大學報告也很常用 SWOT,但似乎用 SWOT 總是騷不到癢處?本文說明 SWOT 的來由、使用場景,以及說明 SWOT 的常見誤用狀況。

本文會幫助你掌握 SWOT、進階版的 TOWS 分析,讓你掌握樸素且有效的商業分析工具。

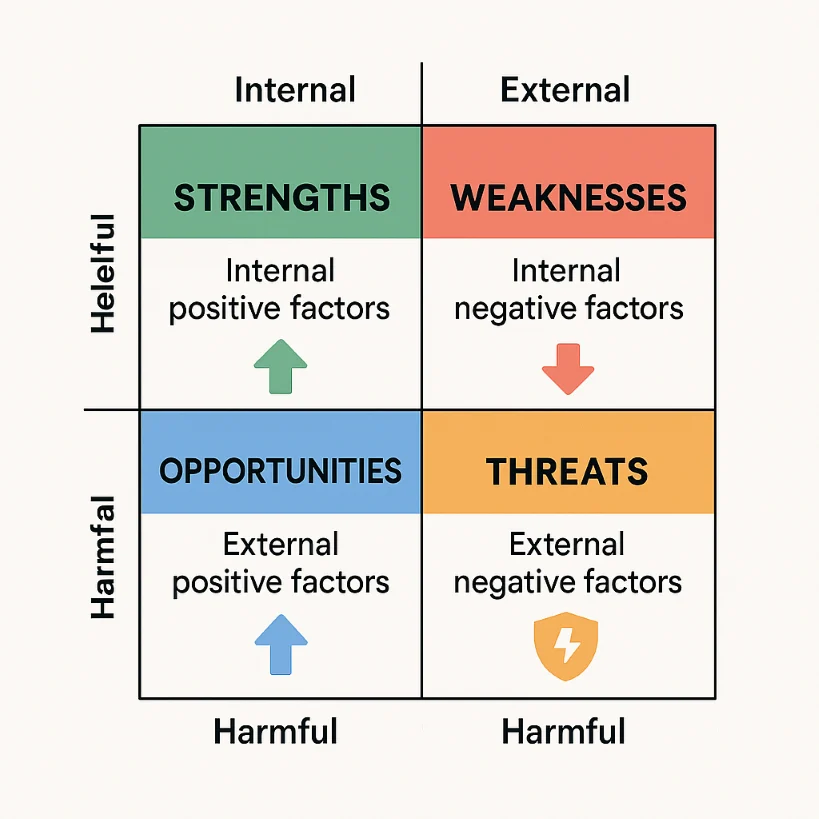

SWOT 分析是什麼?

SWOT(強弱危機分析)代表 Strengths(優勢)、Weaknesses(劣勢)、Opportunities(機會)、Threats(威脅)。

SWOT 是一種情境掃描工具,用來同時檢視內部資源與外部環境,協助你在決策時看見盲點、聚焦資源並降低風險。

SWOT 四大組成一覽

優勢(S):組織可控制、能帶來競爭力的要素,例如專利技術、忠誠客戶或高效流程。

劣勢(W):內部短板,如品牌知名度不足、資金或人才缺口。

機會(O):外部有利趨勢,例如新興市場、法規開放或技術突破。

威脅(T):外部可能削弱競爭力的變數,包括新進競爭者、經濟衰退或政策限制。

1. Strengths(優勢)

定義:Strengths 是「你能直接控制、對競爭形成正面影響的內部資產或能力」,例如專利技術、品牌聲望、財務體質、獨家通路。Strengths(優勢)必須屬於你自己,且今天就能動用。

正確寫法

用事實與數據支撐:

- ✅ 「App 使用者留存率 93 %,連三年同業第一」

- ❌ 「我們的產品很棒」

加上相對標尺,強調與競爭者的差異:

- ✅ 「唯一支援台灣六家銀行快速綁定的行動支付」

列時機率少、重點明:建議聚焦 3–5 條最能驅動策略的強項,並標註影響力或分數。

常見錯誤與誤解

- 夾雜主觀形容詞——「服務超好」並非可衡量優勢。

- 忽略相對性——如果競爭對手也有同樣資源,那就不是你的優勢。

- 過度自我感覺良好——只談強項、淡化弱點,造成過度樂觀。

2. Weaknesses(劣勢)

定義:Weaknesses 是「在內部可控範圍內,會拉低競爭力或增加成本的不利因素」,例如缺乏特定技術、資金短缺、流程冗長。

正確寫法

直接面對事實,不找藉口:✅ 「硬體產品平均良率 78 %,低於產業平均 85 %」

指出影響路徑:告訴團隊這項弱點如何限制成長或帶來成本。

如果關鍵弱點很多,務必標順位,先解決殺傷力最大的那一項。

常見錯誤與誤解

- 用含糊詞彙帶過——「資源不足」沒有具體意義;應拆解是哪種資源、缺口多大。

- 把外部障礙寫進弱點——例如「競爭者降價」其實屬於 Threats。

- 怕影響士氣而輕描淡寫——弱點若不誠實揭露,日後會以更高成本補課。

3. Opportunities(機會)

定義:Opportunities 指「外部環境已經存在、你可以利用來提升績效的正面趨勢或縫隙」,可能是新技術、政策利多、人口結構變化、合作夥伴出現等。

正確寫法

聚焦客觀趨勢,不寫尚未發生的行動方案:

- ✅ 「政府 2025 年提高綠能補助 30 %,有利太陽能案場擴張」

- ❌ 「我們可以搶進綠能市場」(這是策略,而非機會本身)

用時效說明:指出趨勢持續多久,何時窗口會關閉。

關聯核心能力:說清楚為何你的強項能最好地抓住此機會。

常見錯誤與誤解

- 把「想做的事」當機會——機會應是客觀存在的外部條件,而非內部想法。

- 過度獵奇——列一堆遙不可及的新潮點,卻與公司核心毫無交集。

- 忽略時間成本——機會有窗口期,不標示時程就無法轉化行動。

4. Threats(威脅)

定義:Threats 為「外部環境中可能削弱競爭力或增加風險的負面因素」,例如法律限制、新競爭者、匯率劇烈波動、供應鏈斷裂。

正確寫法

描述事件+潛在衝擊:✅ 「大型雲端供應商調漲 15 % 費率,將提高運營成本 6 %」

標註可觀測指標:如法規名稱、生效日、歷史波動範圍。

列出觸發門檻:何種情況下威脅成真,方便後續監控。

常見錯誤與誤解

- 把內部缺陷放進來——流程效率低落屬於 Weaknesses;威脅應該來自外部。

- 恐懼清單化——將任何可能出事的點全寫上去,卻沒有機率與影響度評估。

- 忽略應對能力——只講威脅,卻沒說紅線在哪、如何監測,導致團隊無所適從。

怎麼讓 SWOT 的分析落地?

很多團隊做完 SWOT 就停在「洞見」階段,結果「知道該做什麼,卻沒真正去做」,此時我們可以用 USED 架構來分析。

USED(Use / Stop / Exploit / Defend) 正好補上這道「從分析到行動」的斷點,它把 SWOT 的四象限各自對應到一個具體提問,迫使團隊為每一條目產生行動方案,而不是只列出觀察。

USED 四大關鍵提問

- Strength → Use(用):我們要如何把這項優勢放大、複製到更多場景?

- Weakness → Stop(停):什麼做法該立即終止,才能阻斷劣勢造成的損失?

- Opportunity → Exploit(達):要設哪些里程碑,才能把外部機會真正轉化為成果?

- Threat → Defend(禦):需要哪種防禦機制或預警指標,才能在威脅發生前啟動應變?

操作流程(五步驟)

- 逐條改寫成 USED 問句:舉例,我們要如何 Use「自有 AI 演算法」這個優勢?

- 腦力激盪,貼滿白板:對每一提問快速產生至少 5–10 個行動構想。

- 影響力 × 可行性篩選:用貼紙投票法選出「高影響、高可行」方案。

- SMART 化:把勝出的構想轉成具體目標,例如:「6 個月內將 AI 模型 API 調用量提升 30%」。

- 每月回顧,迭代優化:追蹤指標,必要時替換或微調行動。

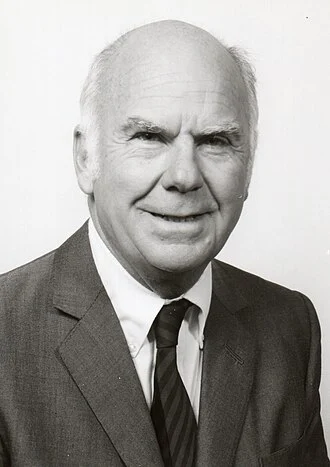

SWOT 是誰提出的?

1960 年代的美國企業界掀起「長程規劃」(Corporate Planning)風潮,卻普遍發現制式的年度計畫難以因應快速變動的市場。

為了找出失敗原因並設計一套更靈活的工具,史丹佛研究院(SRI,今 SRI International)的顧問 Albert S. Humphrey 帶領團隊展開大型實證研究;後人因此常把 SWOT 框架直接歸功於 Humphrey。

後續的檔案解密與學術回溯顯示,這項方法其實是 SRI「Project FF」研究小組的集體創新成果。

Robert Stewart、Marion Dosher、Birger Lie 與 Otis Benepe 等人在 1964 年先提出 SOFT(Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat)模型,並透過跨部門工作坊反覆測試、精煉流程;Stewart 也被近年研究認定為最早的「創始發想者」。

在 1960 年代中期的一系列歐洲與美國研討會上,研究團隊將「Fault」改寫為「Weakness」,SOFT 便正式變身為今日耳熟能詳的 SWOT。這種四象限的視覺化呈現,讓高階主管能在短時間內同時評估內部資源與外部情勢,迅速獲得市場共鳴。

幾乎同一時期,哈佛商學院教授 Kenneth Andrews 與同僚在教材《Business Policy: Text and Cases》(1969)裡,也倡議以「企業內部強弱」對照「外部機會與威脅」來擬定策略,進一步推動了 SWOT 在商學教育與顧問界的普及。

當初為何需要 SWOT?——三個關鍵背景

大型企業「長程規劃」普遍失靈:1950–60 年代,美國 Fortune 500 已普遍設置 Corporate Planner,但結果常流於形式、無法落地。企業高層想知道「到底是哪裡做錯?」

SRI「Project FF」的委託研究:約 1960–1970 年,SRI 受 1100 家企業、5000 名高階主管訪談回饋,目的是「找出規劃失敗原因,並設計簡潔又參與式的工具」。SOFT/SWOT 就是在這個專案裡被反覆試驗、精煉成可在工作坊中讓主管快速列點、共識化的架構。

管理學正從「年度預算」轉向「動態策略」:1960 年代後期,市場變動加速,企業需要同時檢視內部資源與外部風險的「情境分析」工具,SWOT 四象限恰好提供了視覺化且易懂的載體,因此迅速被商學院教材與顧問界採納。

SWOT 的使用時機

什麼時候「適合」做 SWOT?

- 要做重大決策或變革之前:例如組織併購、進入新市場、推出大型專案——先用 SWOT 快速盤點內外部因素,可避免在高層會議裡「盲人摸象」。

- 啟動新產品/新業務研究時:很多競爭情報與產品經理把 SWOT 當成「第一張白紙」:先用四象限整理競爭者的優劣勢,再深入做 battlecard、JTBD 或細部市場分析。

- 需要把龐雜資訊快速包裝給董事會或利害關係人:SWOT 的 2×2 結構是商學院共通語言,能在一張投影片上就講完「現況+走向」。

- 尋找成長或改善方向的早期階段:當你只想要「大方向」而非精細數據時,SWOT 提供了一個低門檻、跨部門都能參與的腦力激盪框架。

什麼情況「不適合」靠 SWOT?

- 需要量化優先順序或投資報酬時:SWOT 只給定性標籤,無法告訴你哪一項 ROI 最高。要分配預算,改用 Weighted Scoring、Cost–Benefit 之類的定量模型更精準。

- 面對極度動態或高不確定性的市場:在 AI、半導體、短影音這類日新月異的產業,一次性的 SWOT 很快過時;情境規劃(Scenario Planning)或即時競爭監測工具會更靈活。

- 組織本身資訊孤島嚴重:如果行銷、產品、銷售各自做 SWOT,反而強化部門割裂。這時應先用跨部門的顧客旅程圖或 JTBD,把觀點彙整在同一張畫布。

- 缺乏客觀數據、容易被偏見主導時:研究指出 SWOT 容易因決策者的角色與成見而誤判內外部因素,特別是在沒有量化指標輔助的情況下。

- 需要持續追蹤、快速迭代的決策流程:SWOT 是「靜態快照」,缺乏自動更新機制;若策略須依據即時 KPI 調整,最好搭配儀表板或 OKR 系統,而非單次列點。

適合用 SWOT 的行銷場景

1. 產品或品牌「第一次」進場/重新定位

當你準備把產品推向新市場,或為老品牌換新定位時,必須同時盤點:「我們有什麼資源可用?市場上有哪些未滿足需求?競品的致命點在哪裡?」透過 SWOT 先聚焦再配合更細的 STP、4P 策略,有助於主管快速拍板。

2. 設計大型整合行銷(IMC)或年度行銷企劃

年度預算與跨通路戰役通常牽涉多部門。先以 SWOT 站在「鳥瞰圖」位置,列出自家核心優勢(S)、痛點(W)、外部消費者趨勢(O)、政策或巨頭壓力(T),再細分到 OKR、KPI。

3. 數位行銷渠道大翻修或 MarTech 導入前

當行銷團隊準備把預算從搜尋廣告轉向 TikTok 短影音,或要上 CDP、GA4 等新工具時,SWOT 可以快速評估「內部技術能力」與「外部平台規範」的落差,確保改版不只是換 UI,而是真能放大強項、補足弱點。

4. 競爭態勢劇變,需要快速對標

當主要競品忽然調降價格、推出差異化功能,或新創切入紅海市場時,行銷團隊往往被要求「下週就給對策」。利用 SWOT 先把自家優勢與對手威脅擺在同一張紙上,可在極短時間形成搶救方案雛形,之後再進入 Porter 五力、Battle-card 深度分析。

5. 危機公關或品牌信任重建

產品召回、負評暴增、社群爭議事件後,品牌須重新衡量聲譽損失(W/T)與仍可動用的信任資產(S)。SWOT 提供一個冷靜、參與式的對話框架,讓行銷、公關、法務快速取得共識,再決定是道歉、下架、還是轉向 ESG 敘事。

小結

SWOT 最適合「先把大局看清楚」——當你需要跨部門共識、策略 Kick-off 或高層簡報時,它既快速又易懂。

但若情境要求數據精度、即時反應或跨部門整合,就該考慮 Porter 五力、PESTLE、Weighted Scoring、Scenario Planning 等工具,把 SWOT 限制補上,甚至直接取代它。

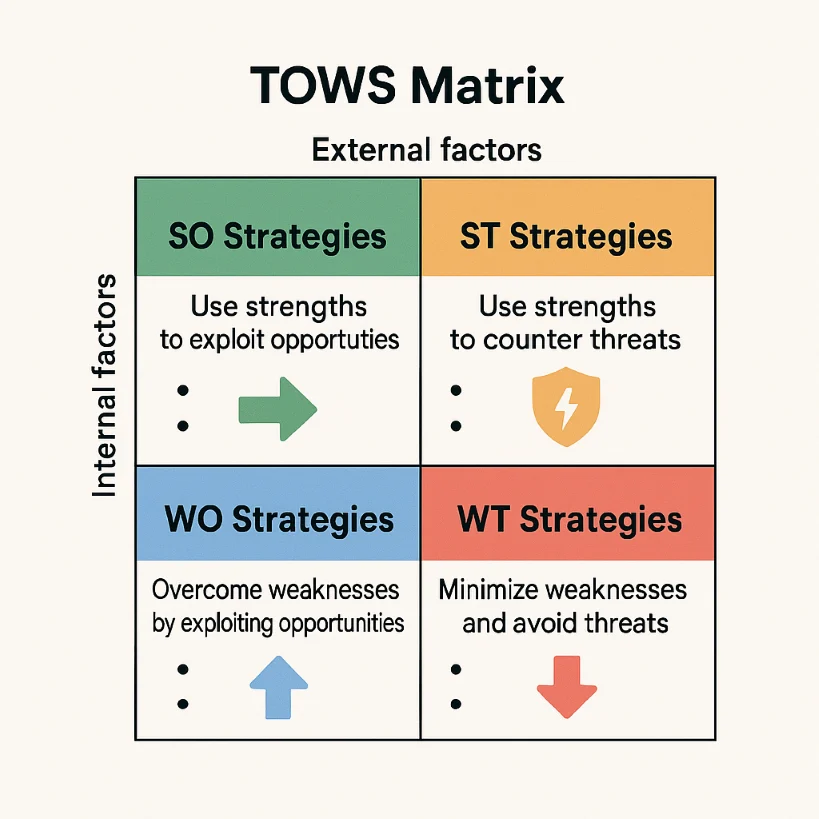

TOWS 分析是什麼?

TOWS(Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths)是 Heinz Weihrich 在 1980 年代提出的框架,被視為「把 SWOT 分析往前推一步」的工具。TOWS 分析不是再去找新資料,而是把你已經列好的 SWOT 內外部因素交叉組合,直接產生可執行的策略。

為何要「倒過來」寫成 T-O-W-S?

Weihrich 認為策略應該先看外部情勢(威脅、機會),再決定如何動員內部強弱;因此他把字母順序顛倒,提醒團隊「別只低頭想自己,要先抬頭看市場」。

四種策略組合:把 SWOT 診斷轉成行動

- SO 策略(優勢+機會):利用強項去抓住機會(e.g. 用既有專利搶先攻進新市場)。

- ST 策略(優勢+威脅):用強項抵禦威脅(e.g. 以高品牌忠誠度對抗價格戰)。

- WO 策略(弱點+機會):運用機會來彌補弱點(e.g. 借政府補助升級落後的產線)。

- WT 策略(弱點+威脅):同時減少弱點、降低威脅(e.g. 外包非核心流程,避免成本雙重夾擊)。

標準流程(五步驟)

- 完成一份品質優良的 SWOT:要有數據與優先級,避免「填空式」列點。

- 畫出 2×2 TOWS 矩陣:把內部(S/W)列於上方,外部(O/T)列於左側。

- 交叉對照並產生策略:逐格討論 SO、ST、WO、WT,至少為每格提 1-2 方案。

- 評估與排序:用成本、ROI、可行性打分,選出最具影響力的策略。

- 落地執行與滾動檢討:把選定策略轉成 KPI/OKR,季度回顧並更新矩陣。

SWOT 案例及 TOWS 案例

想像你是本土手搖飲品牌 「蜜滿茶」 的行銷長。品牌在台已有 60 間店,卻感受到三大壓力:

- 市場太擠——台灣手搖飲一年喝破 10 億杯,四大超商把現做茶飲機塞進近萬家門市,街邊店生意被稀釋

- 成長天花板——飲料店 2024 年營收已衝破 1 ,331 億元新高,增速正趨緩

- 健康稅制上路——2025 年 8 月立院通過《貨物稅法》修正,「無糖罐裝飲料免 15 % 貨物稅」,含糖產品壓力倍增

公司決定:切入 Ready-to-Drink(RTD)罐裝珍奶,先搶進全聯、7-Eleven,再布局日本便利店通路。

SWOT 拆解

Strengths – 優勢

- 台灣原產地光環:全球珍奶文化由台灣發跡,對外輸出具說服力。

- 研發底子深:門市累積 200 款口味數據,可快速篩出適合罐裝的配方。

- 在地供應鏈完整:珍珠、茶葉、乳品都能本地採購,縮短生產 lead time。

Weaknesses – 劣勢

- 罐裝產線空白:目前只懂現場調製,缺乏無菌充填與常溫保存 Know-how。

- 海外品牌知名度低:離開台灣後,Logo 不具辨識度,難爭取貨架。

- 高糖配方包袱:主力 SKU 含糖量高,未來稅制與健康趨勢都可能反噬。

Opportunities – 機會

- RTD 珍奶全球爆發:2025 年 RTD 形態已占全球珍奶市場 87.6 % 份額。

- 零售通路搶「方便喝」:便利商店與超市爭相擴充罐裝珍奶區,RTD 被視為明星商品。

- 本土無糖優惠:修法使「無糖罐裝」免稅,若能推低糖甚至無糖版本,可直接享受成本優勢。

Threats – 威脅

- 市場競品眾多:國際大牌(Gong Cha、Chatime)與韓日新創同步衝刺罐裝市場。

- 價格戰風險:超商貨架講求週轉率,若銷量不佳容易被下架或逼你打折。

- 健康監管加劇:含糖手搖飲未來可能加徵糖稅,連帶影響品牌形象與營收。

TOWS 拆解

1. SO 策略:發揮強項、主動搶佔機會

- 原產地+供應鏈雙重故事,直攻 RTD 風口:利用「台灣珍奶發源地」的文化光環,加上在地原料可溯源優勢,推出「Taiwan Terroir 系列」罐裝珍奶,鎖定便利商店與超市正擴大中的 RTD 珍奶貨架。

- 把 200 款配方資料庫變成「快閃口味引擎」:透過門市累積的口味數據,設計季節限定或跨界聯名 SKU(例如桂花鐵觀音、芒果青茶),趁 RTD 市佔率飆高階段先聲奪人。

- 研發低糖/無糖新品,享受免稅與健康紅利:將研發速度及配方測試能力導向「30 % 減糖」與「完全無糖+植奶」兩條產品線,既符合全球健康趨勢,又能直接降低新修法帶來的稅務成本。

2. ST 策略:動用強項,抵禦外部威脅

- 差異化定位對抗價格戰:以「Made in Taiwan」、「真珍珠非琥珀球」等品質標籤,拉開與同質化競品的距離,即使零售貨架壓價,也能以產地與真材實料維持溢價空間。

- 快速迭代口味,降低下架風險:透過完整供應鏈與快節奏研發,每季推出小批次新口味,保持高週轉率,減少被賣場逼降價或撤貨的機率。

- 供應鏈靈活調度,吸收成本波動:本地茶葉、乳品與珍珠原料就近採購,可在原物料上漲或匯率波動時保住毛利,降低價格戰壓力。

3. WO 策略:借力外部機會,彌補內部弱點

- 與無菌充填 OEM 合作,快速補上產線空白:先以代工模式切入,趁 RTD 市場高速成長期累積通路數據與品牌聲量;同時把學到的無菌與常溫保存 Know-how 帶回自建產線。

- 通路聯名放大品牌辨識度:利用超商與量販零售搶佔 RTD 珍奶的急迫需求,談「專屬通路口味」或聯名包裝,讓 Logo 跟櫃位一起曝光,快速修補海外知名度不足。

- 健康紅利反向化解高糖包袱:把「減糖/無糖」當作新品研發主線,用政府免稅政策與健康趨勢的外部利多,倒逼內部配方升級,一舉扭轉高糖劣勢。

4. WT 策略:同時縮小弱點、降低威脅

- 階段式產線投資,避免一次性資本壓力:在 OEM 模式跑出銷量後,再按市場成熟度分階段建自有產線,減少因價格戰或銷量不穩帶來的資金風險。

- 品牌再造與法規監控同步進行:推出「低糖 × 台灣原葉 × ESG」的新品牌敘事,一面弱化「高糖手搖」形象,一面設置法規監測機制,預先擬定糖稅調整腳本。

- 敏捷成本結構,緊盯競品動態:建立 RTD 業務專屬儀表板:追蹤競品價格、促銷檔期與社群聲量;若競品降價或新品攻勢加劇,立即調整通路折扣與行銷節奏,降低被擠出貨架的風險。