消費者涉入理論:高涉入 vs. 低涉入,如何影響購物決策?

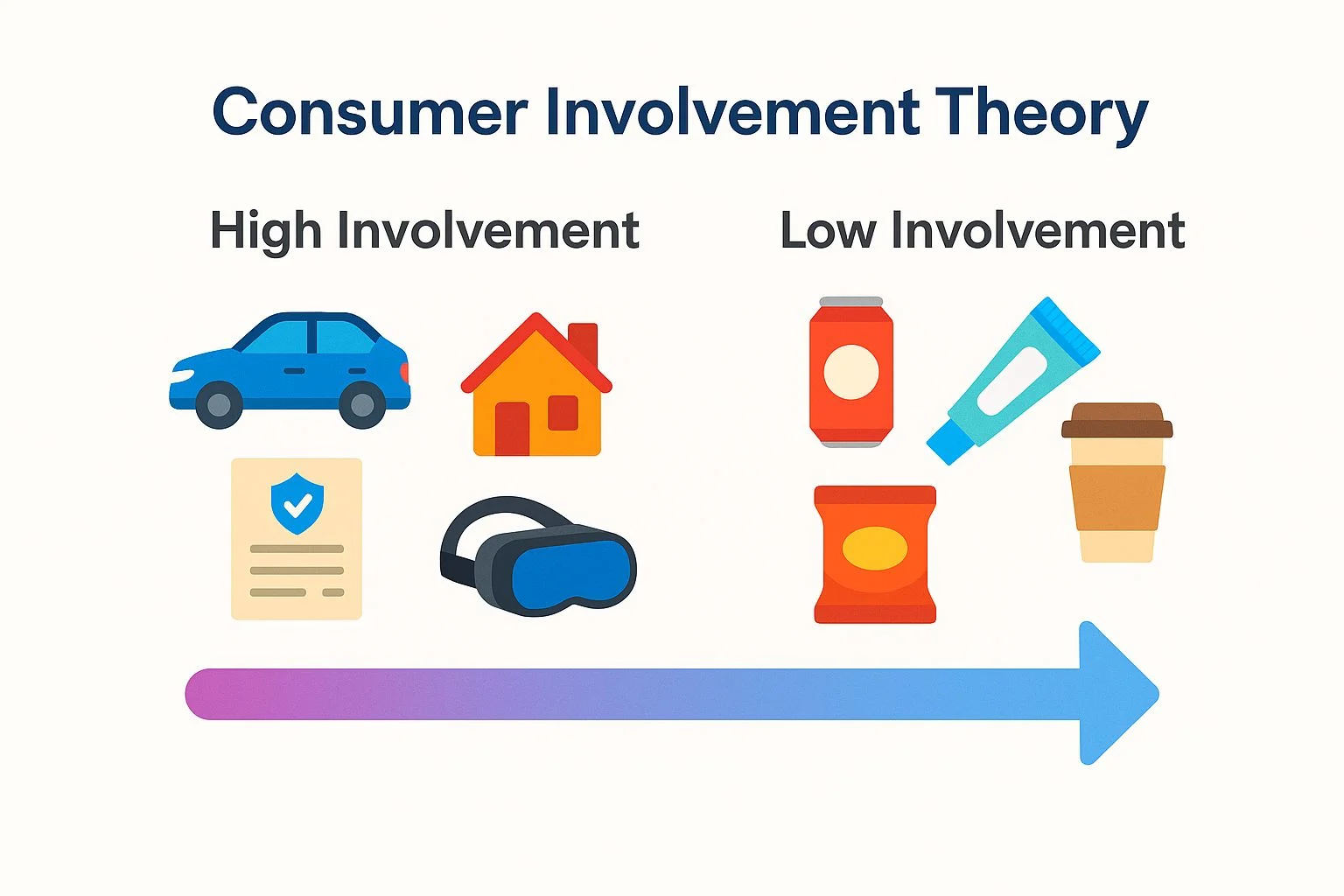

你每天為一杯便利店咖啡刷卡不到三秒,卻願意為一台電動車看遍評測、試駕三次嗎?——這正是「高涉入 vs. 低涉入」的魔力。

你每天為一杯便利店咖啡刷卡不到三秒,卻願意為一台電動車看遍評測、試駕三次嗎?——這正是「高涉入 vs. 低涉入」的魔力。

涉入程度決定了我們對同樣廣告是秒滑而過,還是深陷於比較清單。

掌握這條分水嶺,品牌能精準對焦深度內容或極速衝動,讓行銷預算燒得更狠也更準。

一起了解「高涉入 vs. 低涉入」,幫助我們更精準的理解行銷的奧秘。

什麼是「涉入程度」

在行銷與消費者行為研究中,涉入程度是指「一項產品或購買決策對消費者的個人重要性、風險感知、情感連結與投入心力的高低」。

涉入越高,代表消費者越在意、願意投入更多時間與心力去搜尋資訊、比較品牌,錯買的機會成本也越大;涉入越低,則反之。

高涉入產品

特徵:

- 高風險 / 高價格:房屋、汽車、保險、醫療與高單價 3C 產品最典型。

- 購買錯誤帶來的經濟、心理或社會成本都大。

- 決策流程長:消費者會先認知需求,再大量蒐集資訊、比較多個品牌或規格,最後才下單,購後還會持續評價。

代表性產品:

- 汽車與電動車(EV):車價動輒十萬美元起跳,牽涉安全、殘值、社會形象與長期維護成本;研究顯示耐久財(durables)尤其需要高涉入理性評估,汽車購買意圖與實際銷售相關度極高。

- 不動產(住宅、商辦):金額大、契約長,一旦決策錯誤影響可達數十年;消費者通常歷經冗長的資訊蒐集、實地勘驗與貸款試算,典型的「延伸問題解決」流程。

- 金融與保險服務:人壽險、投資型保單、退休基金皆涉及高財務風險與長期承諾,決策前須評估收益率、保費結構與風險承擔。

- 醫療與高單價健康照護:例如全口植牙、心血管支架手術、基因療程;除了金額高,還伴隨不可逆的身體與心理風險,需要大量專業資訊與第二意見。

- 旗艦級科技硬體:AI PC、AR/VR 頭顯、折疊螢幕手機等最新技術產品,售價高、規格複雜、更新週期長;消費者傾向觀看評測影片、比較跑分並實機體驗後才購買。

- 奢侈品(名錶、珠寶、超跑):不僅價格高,還牽涉象徵意義與保值性;品牌故事、稀缺性與轉售行情都是重要評估因子。

行銷策略:

- 提供詳盡而專業的資訊(規格、案例、試算、第三方評測)。

- 依靠專業顧問或業務解說,搭配完整售後服務來降低「知覺風險」。

- 建立權威背書與口碑評價,以減少購後失調(buyers’ remorse)。

- 更適合利用 SEO 來佈局完善內容,影響消費者。

低涉入產品

特徵:

- 低風險 / 低價格:例行日用品如牙膏、面紙、汽水、零食等。

- 買錯成本小、替代品多。

- 決策流程短:消費者往往憑慣性、衝動或當下感覺決定,很少做深入比較。

代表性產品:

- 快速消費品(FMCG)— 牙膏、肥皂、洗髮精、零食、汽水:價格低、替代品多,買錯損失小;大量研究以牙膏作為典型低涉入範例,說明消費者往往「自動駕駛」式重複購買

- 紙類與家用消耗品:衛生紙、廚房紙巾、垃圾袋,屬「例行性補貨」;購買者多憑便利或促銷即時決定。

- 即飲與便利食品:便利店咖啡、能量飲料、即食麵等;消費當下強調口味與便利性,決策只需數秒。

- 低單價時尚與配件:基本 T 恤、平價飾品、襪子;流行性高、價格低、購買頻率高,衝動與情緒驅動明顯。

- 數位微交易內容:手機遊戲道具、表情貼圖、影音平台一次性租片;金額小、決策瞬間完成,幾乎無感知風險。

行銷策略:

- 追求「高可見度」與「高度便利」:大量鋪貨、重複曝光、促銷與折扣。

- 傳遞簡單、易記的價值主張,讓品牌變成自動化的首選。

消費者涉入理論(Involvement Theory)

1965 年,傳播學者 Herbert E. Krugman 在《Public Opinion Quarterly》發表〈The Impact of Television Advertising: Learning Without Involvement〉一文,首次指出「電視廣告多在低涉入情境下被接收」,奠定了涉入理論的研究基礎。

Krugman 主張,觀眾坐在沙發前「被動接收」訊息時仍會潛移默化地學習,且這種學習與傳統、需要高專注力的說服歷程並不相同。

高涉入 vs. 低涉入:核心概念延伸

Krugman 將「涉入」定義為消費者投入心智資源的程度。

- 高涉入代表理性思考多、資訊搜尋廣。

- 低涉入則以「隨機接收—被動學習」為特徵,態度往往在購買或使用後才逐步鞏固。

這種差異,說明了為何同一則廣告在汽車(高涉入)與零食(低涉入)類別上會出現完全不同的說服機制。

「三打理論」與有效頻次

Krugman 進一步提出著名的 Three-Hit Theory:廣告三次有效接觸即可完成說服歷程——第一次喚起好奇(Curiosity)、第二次產生認知熟悉(Recognition)、第三次促成決定(Decision)。超過三次的重複往往報酬遞減,少於三次則難以跨越記憶門檻。

備註:當然,目前我們都至少認為會需要七次曝光。

行銷與廣告應用啟示

低涉入產品:

- 採「感官與情境線索」——鮮明色彩、節奏、口號,強化快速辨識。

- 依賴高覆蓋、重複曝光,搭配簡易訊息與情感共鳴。

高涉入產品:

- 提供詳盡規格、權威證據與深度內容;鼓勵比較和互動,滿足理性評估需求。

- 可結合體驗式活動或長內容說明,配合較低但精準的投放頻次。

高涉入、低涉入的本質差異思考

「涉入」本質上是:人在決策時願意投入多少心理資源(注意力、時間、思考),而這取決於他主觀感覺到的「利害關係」與「風險」。

為什麼會有「高涉入」跟「低涉入」?

因為我們的大腦資源有限,不可能每一件事都仔細研究,所以會自動做優先順序:

覺得很重要、風險高、差錯成本大 → 大腦:值得花心力 → 高涉入

覺得不重要、風險低、差錯成本小 → 大腦:隨便就好 → 低涉入

簡單比喻:你買房子跟買一瓶礦泉水,不可能用同一套認真程度。

影響涉入高低的三個「主觀判斷」

1. 主觀重要性(對我有多重要?)

同一個產品,在不同人眼中涉入程度可以完全不同,關鍵是:「這件事關不關我人生的痛點/價值/目標?」

- 對一般人:機車輪胎 = 只要不要爆胎就好(中低涉入)

- 對外送員:輪胎 = 每天吃飯工具、安全命脈(高涉入)

所以涉入不是產品類別天生決定,而是「人 × 情境 × 產品」的交集。

2. 感知風險(搞砸了會多慘?)

風險不只指「錢」,還包含:

- 經濟風險:花錯錢會很痛(買車、iPhone、MBA 課程)

- 功能風險:怕不好用、達不到效果(保養品、醫療、B2B 軟體)

- 社會風險:怕被別人怎麼看(穿搭、汽車品牌、手錶)

- 心理/自我風險:不符合自己心中的自我形象(環保人士買不環保產品)

只要其中一種風險被放大,人就會傾向:

「那我還是多查點資料比較好」 → 高涉入模式啟動。

3. 自我關聯(這跟「我是誰」有沒有關?)

很多高涉入產品其實是在碰觸「身份認同」:

- 攝影師選相機:不是單純規格問題,而是「我是怎樣的專業人士」

- 健身者選蛋白粉:牽涉到「我是重視身體紀律的人」

- 愛車人士選改裝品:牽涉「風格、品味、圈子認同」

只要產品跟「自我認同」綁在一起,人就會高涉入,即使客觀價值不高(例如收藏公仔、卡牌)。

為何同一商品會有高低涉入的不同差異?

- 使用情境:買鞋給自己也許隨手就買;作為結婚禮物則變得慎重。

- 產品生命週期:新上市時資訊不足、風險感知高 → 涉入高;隨著市場熟悉度提升 → 涉入降低。

- 人際與文化因素:在社群媒體強調形象的時代,美妝與時尚即使單價不高,也可能成為高涉入類別,因為「展示效果」與「社交認同」的重要性被放大。

快速自我檢視:三個問題判斷涉入高低

- 價格或損失是否明顯?

- 功能是否複雜、比較難?

- 失敗會不會影響形象、安全或心理?

涉入理論:行銷操作建議與方法

AI 購物助手普及:高涉入消費者傾向透過 AI 彙整評測、比較規格;低涉入品類則以 AI 直接「一鍵補貨」,進一步縮短決策時間。

影響者行銷精細分層:高涉入產品要找能做深度解析的專業型 KOL;低涉入則大量運用微型 KOC 製造「到處都看得到」的氛圍。

內容長短並行:高涉入產品適合長影片、直播 Q&A、白皮書;低涉入產品則聚焦短影音與即時促銷訊息。

全通路一致體驗:消費者期望線上線下無縫整合──高涉入品類需讓線下體驗(試用中心、旗艦店)與線上資訊完全對應;低涉入品類則強化便利的自動補貨流程與行動支付。