4P 介紹:最經典且完美的行銷架構,就是 4P 分析

經過這麼多年的行銷經驗,我越來越覺得 4P 就像是老酒,越陳越香,且極度好用、乾淨俐落。接下來與你分享 4P 的細節與迷人之處,以及 4P 要如何使用。

很多有上過行銷學的朋友,可能都聽過 4P 分析,但可能多數人都不覺得 4P 有什麼好用的,認為只是一個老骨頭的架構、只存在課本的架構。

但經過這麼多年的行銷經驗,我越來越覺得 4P 就像是老酒,越陳越香,且極度好用、乾淨俐落。

接下來與你分享 4P 的細節與迷人之處,以及 4P 要如何使用。

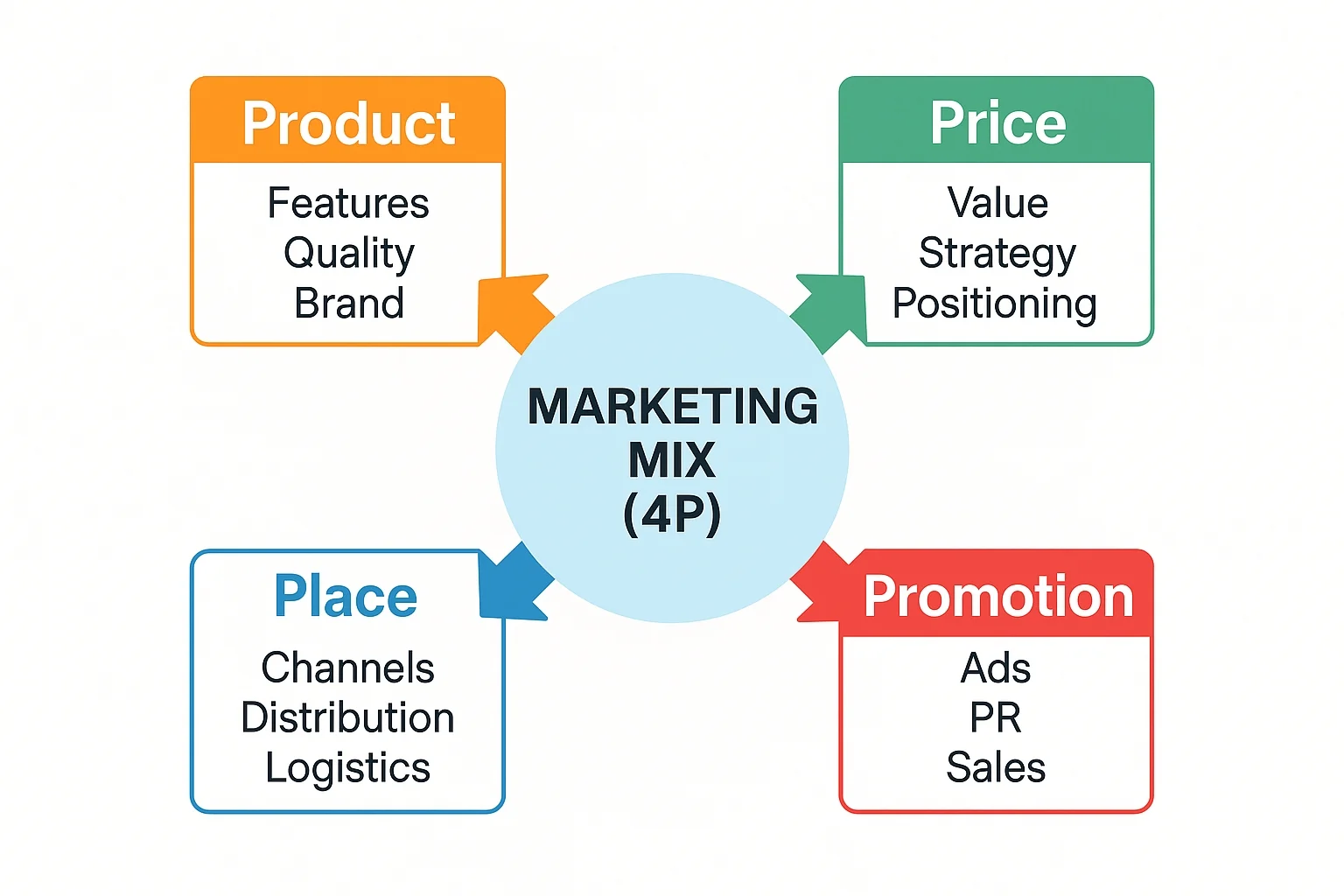

什麼是「4P」?

「4P」是行銷學者 E. Jerome McCarthy 在 1960 年代提出的 Marketing Mix 架構,後來由 Philip Kotler 發揚光大。

4P 將「讓一個產品成功被市場接受」的要素濃縮成四項決策領域,分別是:

- Product(產品) – 你交付給顧客的完整價值組合:功能、設計、品牌體驗、售後服務等。

- Price(價格) – 你如何把感知價值轉化為貨幣,包括定價邏輯、折扣策略與利潤分配。

- Place(通路) – 產品如何到達並被體驗:直營或經銷、線上或線下、物流與最後一哩服務。

- Promotion(推廣) – 讓受眾「知道→喜歡→採取行動」的所有溝通手段:廣告、公關、內容行銷、活動、KOL 合作等。

四個 P 合起來構成一整套「把對的產品、以對的價格、在對的地方、用對的方式」交到目標客戶手上的系統思維。

為什麼要學 4P?

很多人不理解 4P 有什麼價值,以下分享幾點 4P 的強悍之處。

1. 4P 幾乎窮盡了商業行為

針對商業做的事情,像是選品、如何打廣告、如何選客群,通通跟 4P 有關,大方向幾乎沒有遺漏。因此很多的行銷大師,像是小馬宋、華杉都特別肯定 4P 的價值。

延伸閱讀:《市場行銷學:「行銷」(Marketing)到底是什麼?深入挖掘行銷定義與本質》

2. 建立全局視角,避免「單點開花」

只做廣告或只拚功能,常常導致資源耗盡卻無法轉化。4P 提醒你檢查價格定位、通路體驗和產品價值是否同步,確保每一步不打架。

「當今的行銷過於傾向「單一 P 行銷」。企業往往只著重在促銷與銷售,忽視了產品、價格與通路……結果導致行銷成效不彰。」——Philip Kotler

.

“Too much of today’s marketing is 1 P marketing. Companies mainly concentrate on promotion and sales and disregard product, price and place … This results in ineffective marketing.”——Philip Kotler

3. 快速做「策略對齊檢查表」

要開新產品、調價、換通路或衝檔期時,只要把 4P 逐一對照,就能迅速找到盲點(例如高溢價產品卻天天打折),大幅降低試錯成本。

「行銷的目標,是讓『銷售』變得多餘——也就是:在消費者期望取得的通路,提供他們想要的產品,並以他們認為有價值的價格販售……唯有當其他 P 做得不到位時,才需要依賴促銷來補救。」——Peter F. Drucker

.

“The aim of marketing is to make selling superfluous — [when] the Product people want, in the Place they expect, at the Price they value … Promotion is only required when you fall short in another P.”——Peter F. Drucker

4. 量化成效、迭代優化

每個 P 都對應可追蹤的指標(如回購率、毛利率、庫存週轉、ROAS)。有了量化基準,才能持續 A/B 測試、調整配方,讓行銷變成可複製的「成長飛輪」。

5. 為進階框架打基礎

今日常見的 7P(加入 People、Process、Physical Evidence)或 4C(Customer, Cost, Convenience, Communication)等概念,都是在 4P 之上演化。把 4P 吃透,學習其他模型會事半功倍。

甚至不需要學其他衍伸模型,因為 4P 其實已經涵蓋了。

6. 適用於各種規模與產業

從街邊餐飲、電商品牌到 B2B SaaS,乃至個人 KOL 經營,只要涉及「價值交換」,都能用 4P 拆解並優化策略。

Product(產品)

Product 關注的是你要提供給市場的「東西」:它用來解決什麼問題?外觀、功能、品質、包裝、品牌故事是否符合目標客群的需求與價值觀?

新手注意:先想清楚「誰會買?為什麼買?」再開始調整功能與定位,而不是相反。

核心定義:向目標客群交付的「完整價值組合」——不只有功能,還包含品牌、包裝與延伸服務。

關鍵決策點

- 價值主張(USP):能一句話說出與競品不同?

- 產品層次:核心、實體、延伸三層是否一致?

- 生命週期策略:導入期教育 vs. 成熟期差異化。

- 版本/組合:基礎款、旗艦款、訂閱制要如何排列?

衡量指標

- NPS / 使用者滿意度

- 回購率、留存率

- 缺陷率、退貨率

典型陷阱

- 只談功能,不談場景與情感。

- 團隊以為「多功能=好」,結果把 MVP 做成「萬能卻誰都不愛」。

- 忽略售後體驗,導致好產品被糟糕客服拖垮。

成功範例

- Dyson Supersonic 吹風機:USP 為「高速、低溫、護髮」。透過馬達技術+溫控感測實現功能,搭配精緻外盒與 2 年保固(延伸層)。高定價卻賣到缺貨,證明價值命中痛點。

啟動問題清單

- 這款產品解決了誰、在什麼情境下的什麼痛?

- 使用完畢後,他/她能獲得哪怕一句想炫耀的話?

- 產品失效或出問題時,我們如何挽救體驗?

Price(價格)

價格不只是數字,而是消費者對產品價值的「心裡錨點」。訂價策略(如撇脂定價、滲透定價、心理價位、折扣機制)會直接影響銷量與品牌形象。

新手注意:不要只算成本加成,還要評估競品價位、目標客群可接受度,以及不同通路的抽成或促銷需求。

核心定義:把「感知價值」轉化成貨幣,並透過策略性定價引導獲利與定位。

關鍵決策點

- 定價邏輯:成本+、競爭導向或價值導向?

- 價格梯度:單次、訂閱、套裝的差異化是否清晰?

- 折扣/促銷規則:使用時機、頻率、幅度。

- 通路利潤分配:平台抽成、經銷毛利如何吸收?

衡量指標

- 毛利率、邊際貢獻

- 價格彈性(價格提升 1%,銷量跌多少)

- 混合平均售價(ASP):指企業在某一期間內,將「所有已售出商品或服務產生的總營收」除以「銷售單位數」所得到的平均單價。

典型陷阱

- 只用「成本+利潤」法,忽略目標客願付價格。

- 常態性折扣讓「原價」失去說服力。

- 同時在不同通路訂出衝突價格,削弱品牌信任。

成功範例

- Adobe Creative Cloud:由一次買斷轉為月費訂閱,降低入門門檻,並透過分層方案(攝影師方案、美設全家桶)最大化願付值;同時鎖定職場必備屬性,維持高續約率。

啟動問題清單

- 如果價格提高 20%,為何客戶依然願意買?

- 有沒有一群人因價格過高而被排除?要不要用「平價版」去爭取?

- 哪些情境下,折扣能帶來長期價值而非只是一時衝量?(拉高 LTV)

Place(通路)

指商品如何到達消費者手中:線上電商、實體零售、社群團購、直營專櫃、B2B 經銷商等。選擇通路同時代表選擇了「消費者觸及情境」。

可口可樂為何這麼強?因為它通路超級多,餐廳、小吃店、連鎖餐飲、超商、飯店通通都有,所以到處都能買到,這就是通路的掌控能力很強大。

新手注意:先找出你的核心客群最常出沒的「購買場景」,再決定要鋪哪條通路,而非盲目全通路上架。

核心定義:產品抵達並被體驗的所有管道與流程——從倉庫到貨架、從 App 下載到客戶手中。

關鍵決策點

- 直接 vs. 間接:DTC、電商、經銷商比例怎麼配?

- 覆蓋率 vs. 體驗控制:鋪得多還是賣得精?

- 最後一哩:物流、安裝、退換貨流暢嗎?

- O2O 串聯:線上線下數據與存貨如何同步?

衡量指標

- 通路毛利差異

- 到貨時效、缺貨率

- 通路覆蓋率(目標客群能觸及的百分比)

- 店內或頁面轉換率

典型陷阱

- 盲目多通路,結果庫存分散、行銷資源稀釋。

- 沒有「一致的品牌體驗」,導致官網價格與賣場包裝衝突。

- 忽視逆向物流(退貨),燒掉顧客好感。

成功範例

- 蘋果 Apple:全球直營店+授權經銷+官網。直營店提供極致體驗與教育功能,授權商擴大覆蓋,線上官網確保最新產品能第一時間買到。通路差異化定價極小,維持品牌一致。

啟動問題清單

- 目標客在什麼場合、什麼時間最想購買?

- 現有通路能否提供足夠資訊和體驗?

- 如果下週熱賣爆單,補貨和售後服務能撐住嗎?

4. Promotion(推廣)

涵蓋所有促進銷售的溝通活動:廣告、公關、內容行銷、社群經營、KOL 合作、優惠券、活動檔期等。目的是讓目標客群「知道 → 喜歡 → 行動」。

而許多人對於行銷的理解,其實都只停留在「推廣」,而忽略了其他產品、價格、通路的重要性。

新手注意:不要把促銷等同「打折」。先釐清訊息、受眾與目標,再挑對媒介與創意,才能提升投資報酬率。

核心定義:所有用來「讓受眾注意、理解並採取行動」的溝通與激勵手段。

關鍵決策點

- 訊息定位:核心訊息一句話是什麼?

- 媒介組合:Paid / Owned / Earned 如何分配?

- 節奏策略:檔期衝量 vs. 常態經營的比例?

- 追蹤歸因:如何量化各渠道貢獻?

衡量指標

- 觸及與曝光(Impressions, Reach)

- 互動率(CTR、分享、留言)

- 轉換率、ROAS / ROI

- 品牌搜尋量、口碑指數

典型陷阱

- 資訊過載:一句 USP 被 10 個賣點稀釋。

- 只衝短期促銷,忽略長期品牌資產。

- 廣告歸因只看「最後點擊」,錯殺潛在有效渠道。

成功範例

- 可口可樂「Share a Coke」:把常見名字印上瓶身,鼓勵用戶買給朋友、自拍分享。品牌聲量暴漲 11%,銷售大幅提升;核心訊息「這瓶屬於你」高度聚焦,媒介從戶外到 IG 自然擴散。

啟動問題清單

- 如果只能說一句話,消費者為什麼該在意?

- 這則素材在 AIDA 的哪一層?沒有錯位嗎?

- 有沒有一條明確數據鏈,能把「曝光」連到「營收」?

為什麼「4P」不能切成四塊看?

在真實市場裡,Product、Price、Place、Promotion 是一個動態系統;改動任何一 P,其他三 P 都會跟著受影響。以下用「因果 → 迴路 → 實例」三層說明它們的互動關係,幫你建立整體思考的「行銷平衡感」。

1. Product ↔ Price

產品規格決定價格上限

- 功能、稀缺性、品牌故事越強,消費者願付的天花板就越高。

- 例:Dyson 將高速馬達技術放進吹風機,讓價格能跳出傳統家電帶。

價格又反過來塑造產品範圍

- 若要打入大眾 1,000 元價位,就必須刪減高昂零件或改採模組化設計。

- 例:iPhone SE 用舊機殼+新晶片,把成本壓低以支援中階定價。

- 價格也會塑造產品的定位跟價格,一個太便宜的產品,大家都會覺得品質不好、檔次不夠,這也是 4P 之間互相影響的範例。

2. Product ↔ Place

產品特性影響通路選擇

- 高度體驗導向的精品,更適合直營旗艦店;標準化快消品則靠便利店鋪量。

- 例:特斯拉先用直營展間教育市場,確保銷售人員能完整解釋產品差異。

通路限制反向塑造產品形式

- 若主力在 24h 便利店,包裝必須可常溫陳列、體積小;大型賣場則可賣家庭號。

- 例:明治冰淇淋推出「細長條裝」就是為了便利店冷凍櫃尺寸。

3. Product ↔ Promotion

產品 USP 決定訊息焦點

- 如果核心賣點是「環保材質」,宣傳就會以永續故事為主軸。

推廣效果回饋產品迭代

- 廣告測試顯示「輕量化」比「多功能」更打動客群,下一版規格就朝輕量化優化。

- 例:Notion 觀察到「離線可寫」需求在社群討論最熱,遂優先開發離線模式。

4. Price ↔ Place

通路成本與價格結構相依

- 採用高抽成平台(App Store、電商平台)必須把 30% 平台費算進毛利;反過來,若想維持超低價,就得避開高抽成通路。

價格策略影響通路利潤

- 高溢價商品可給經銷商更高毛利率,吸引對方重點陳列與推廣。

- 例:精品彩妝在百貨專櫃能賣到 3 倍毛利,促使櫃姐主動推銷。

5. Price ↔ Promotion

折扣是雙刃劍

- 促銷若過頻,長期將下修參考價,削弱原價購買意願。

- 例:快時尚週週折扣,導致消費者只在特價時下單。

高價需要更高層次的溝通

- Premium 價格需要講「身份符號、匠心工藝」等情感價值,廣告預算通常也較高。

- 例:Apple Vision Pro 與 Mercedes AMG 廣告都著重願景與品牌遺產,而非功能清單。

6. Place ↔ Promotion

推廣策略得配合購買場景

- 線下百貨檔期主打體驗活動;純電商則依賴演算法廣告與 KOL unboxing。

促銷活動可拉動通路議價權

- 品牌願意砸廣告造節,通路就願意提供黃金貨架或首頁 Banner。

- 例:雙 11 前夕,電商平台會依品牌廣告投入大小調整曝光資源。

案例:「LeanCream」高蛋白低糖冰淇淋

目標客群:25–40 歲、注重健身或控糖的年輕上班族與輕熟家庭。

目標情境:運動後、熬夜工作時想吃甜點卻怕熱量;假日親子想用「比較健康」的犒賞。

1. Product(產品)—從配方到體驗的完整價值組合

核心價值主張(USP)

- 每杯 120 kcal、含 20 g 乳清蛋白,糖量僅傳統冰淇淋 1/3。

- 使用赤藻糖醇+羅漢果取代蔗糖,口感接近全糖。

設計重點

- 風味與口感:先做「經典香草、可可、抹茶」三支 MVP 口味;用脂肪含量較低的酪乳,搭配氣泵發泡技術維持綿密度。

包裝:

- 200 ml 紙杯:即食、可回收。

- 500 ml 家庭桶:經濟包。

- 包裝正面以大字標註「20 g Protein」和「僅 5 g Sugar」,讓健身族一眼辨識。

2. Price(價格)—讓「健康+好吃」被感知為值得

價值導向定價

- 200 ml:建議售價 NT$85(比健身房蛋白飲貴一點,比精品冰淇淋便宜)。

- 500 ml:NT$229;平均單位價格降低 20%,誘導家庭/情侶加購。

價格梯度

- 訂閱箱:每月 8 杯(口味任選) NT$560;平均 NT$70,鎖定高頻消費。

- 體驗包:三口味小杯組 NT$199,降低首次門檻。

促銷規則

- 首購輸入健身房會員碼折 NT$20。

- 週三「Cheat Day」官網限定買五送一,避免周末庫存壓力。

3. Place(通路)—把冰淇淋送進「高渴望」場景

第一階段:直接通路

- DTC 官網+冷鏈宅配:取得完整顧客資料與購買頻次。

- 健身房冷凍櫃 POP-UP:與大型連鎖健身房合作;門禁刷卡後 App 推送 NT$10 優惠券,強化「運動後即吃」連結。

第二階段:擴散通路

- 全家便利店健身專區:拚高覆蓋率,採抽成模式,主打即食杯。

- 生鮮電商(momo、生鮮宅配):搭配 500 ml 桶裝銷售「週末家庭包」。

物流與體驗

- 與黑貓常溫+低溫分倉,確保 24 h 內到貨;破損補寄保證。

- 退貨政策:食安問題無條件換貨,降低首次嘗試疑慮。

4. Promotion(推廣)—把「減醣也能享受」打進心智

發布節奏

- T-1 月:KOL「一週無糖甜點挑戰」影片預熱。

- 上市週:IG Reels 15 秒「健身完開蓋秒爽」短片+YouTube 6 秒 Bumper Ads。

- 第 4 週:便利店試吃車巡迴 10 大商辦區,把線上流量引到線下。

內容槓桿

- UGC:鼓勵顧客在健身房自拍「一手啞鈴、一手 LeanCream」;標註 #NotCheating。

- 合作食譜:營養師出 100 kcal 甜點食譜電子書,只能掃杯身 QR Code 下載。

數據追蹤

- UTM 貼入每支廣告素材;GA4 監控「看完影片→加入購物車→結帳」轉換漏斗。

- 每月看三指標:訂閱箱續訂率、便利店單店日銷、健身房兌換率;用來決定下季口味與投放預算。

5. 4P 之間的互動與影響

產品×通路:高蛋白 USP → 自然對應健身房與生酮社群;通路選擇反過來強化產品形象。

價格×推廣:高客單訂閱箱可支撐較高的 KOL CPA;體驗包低價則配合便利店試吃,降低首次嘗試門檻。

數據飛輪:官網與訂閱箱收集的口味偏好 → 反饋研發新口味 → 透過健身房先行測試 → 成功再全通路鋪貨。

7P:在服務與體驗時代擴充的三個關鍵維度

英國 Chartered Institute of Marketing 於 2025 年再版《The 7 Ps of Marketing》,強調服務導向企業不可忽略「人、流程、實證」三軸,讓顧客在整體旅程中感到可信、順暢且被重視。

- Product(產品):先洞察需求再設計價值,而非「有了產品再找市場」。

- Price(價格):同時反映價值與定位;在訂閱制、動態定價盛行的 2025 年,更需兼顧差異化與營收策略。

- Place(通路):線上線下全通路(O2O)與即時配送已成標配,行動裝置體驗成為關鍵。

- Promotion(促銷):從單向曝光轉向雙向對話;社群影音與生成式 AI 內容讓品牌故事更個人化。

- People(人員):每位員工都是品牌觸點;2025 年「員工體驗(EX)」直接影響「顧客體驗(CX)」。

- Process(流程):從第一觸點到售後服務的全流程必須無縫且以顧客便利為主;低摩擦介面與自動化客服尤為重要。

- Physical Evidence(實體證據):在看不見摸不到的服務中,用評價、實景照片、AR 試用等方式降低風險感。

實務提醒:

- 7 P 尤其適用於金融、旅遊、醫療、SaaS 等「無形資產+長期關係」的服務型產業。

- 建議將「People-Process-Physical Evidence」列入 KPI 與顧客旅程地圖,確保從內部文化到外部體驗一致。

4C(Lauterborn):把「我想賣」翻轉為「顧客想要」

4 C 由 Robert Lauterborn 於 1990 年提出,把企業內部視角的 4P 改寫為顧客語言的四構面:Consumer needs、Cost、Convenience、Communication;強調雙向溝通與以客為本的規劃。

2025 年再次被大量引用,因為它完美呼應了顧客主權與數位生態的崛起。

- Consumer needs ↔ Product

- Cost ↔ Price

- Convenience ↔ Place

- Communication ↔ Promotion

TimesPro、Stevens-Tate 等國際顧問機構在 2025 年皆指出,4 C 能幫助企業在 AI 精準行銷與隱私保護夾擊下維持「人味」與信任。

- Customer / Consumer Solution(顧客需求解決方案):從「賣什麼」改成「解決什麼痛點」。例如 Amazon 透過推薦系統與一鍵結帳,把購物流程設計成「個人化解決方案」。

- Cost to Customer(顧客總成本):不只售價,還含時間、風險、維護與情緒成本;D-Mart 以精簡供應鏈減少「尋價與等待」的隱性成本,成為新興市場的低價零售標竿。

- Convenience(便利性):便利決定購買門檻。Zomato 透過即時追蹤與多元支付讓「動動手指」即可完成訂餐,印證便利性對留存的重要性。

- Communication(溝通):從單向促銷變雙向互動;Apple 用清晰故事與生態圈體驗持續強化品牌社群。